長年使ってきたホームベーカリー、最近なんだかパンの膨らみが悪い気がする…。

「もしかして、そろそろ寿命なのかな?」と感じていませんか?

ホームベーカリーの寿命が近づく症状やサインは様々です。

単にパンが膨らまないだけでなく、壊れやすい使い方をしていたり、日々のメンテナンスを怠っていたりすることも関係します。

10年前、20年前の古い機種を久しぶりに使う際のリスクや、パナソニックやツインバードといった人気メーカーへの買い替えの選び方も気になるところ。

さらに、補修用性能部品の購入方法から、不要になった際の正しい廃棄方法まで、知っておきたいことはたくさんありますよね。

最後まで読んでもらえれば、あなたのホームベーカリーの買い替えに最適なタイミングを見極められ、新しくて美味しいパンを焼けるホームベーカリー生活を初められます。

- ホームベーカリーの平均的な寿命と、それを示す具体的なサイン

- 古い機種を使い続けることの性能面・安全面でのリスク

- 後悔しないための買い替えのタイミングと、新しい機種の選び方

- 不要になったホームベーカリーの正しい処分方法

最新のホームベーカリーは、焼き上がりの美味しさから静音性、メニューの豊富さまで、10年前の機種とは比べ物にならないほど進化しています。買い替えを検討するなら、プロの技を家庭で再現できるパナソニックの最上位モデルがおすすめです。

ホームベーカリー寿命のサインと原因

- 寿命は何年?

- 寿命の症状やサイン

- なぜかパンが膨らまなくなった

- 「キーキー」「ガリガリ」という金属音

- パンとは違う、明らかな「焦げ臭さ」

- パンケースのコーティング剥がれと、パンの取り出しにくさ

- 壊れやすい使い方をしていませんか?

- 日々のメンテナンスが寿命を延ばす

- 10年前・20年前の機種、久しぶりに使うリスク

- 補修用性能部品の購入方法と注意点

寿命は何年?

「うちのホームベーカリー、もう10年以上使っているけど、一体いつまで使えるんだろう?」

これは、ホームベーカリーを愛用している多くの方が抱く素朴な疑問です。

インターネットで検索したり、家電量販店で聞いたりすると、一般的に「家電は5年〜10年が寿命」という答えが返ってくることが多いです。

そんな中、ホームベーカリーの場合は、「5,6年が寿命」と言われています。

わたしの経験から言っても、この数字は一つの大きな目安になると感じています。

とはいえ、寿命と言っても、単に「機械が壊れる」という物理的な問題だけでなく、メーカー側の事情や、性能の低下といった、いくつかの側面があります。

メーカーが定める「部品保有期間」という名の寿命

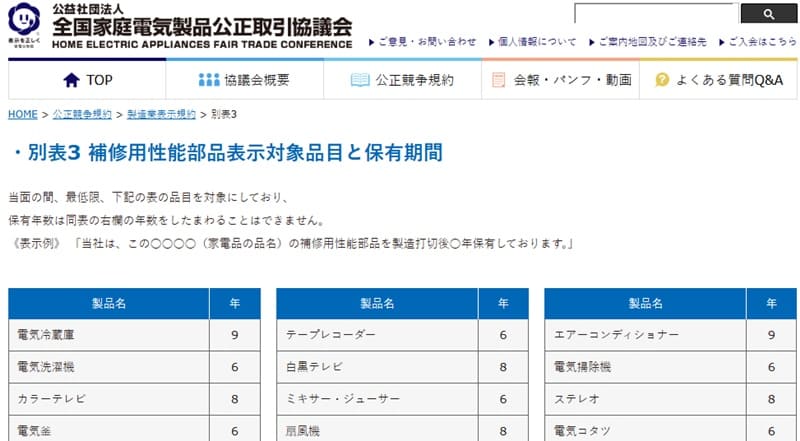

まず、公益社団法人の全国家庭電気製品公正取引協議会が公に定めている「補修用性能部品の保有期間」という規約があります。

これは、製品の修理に必要な部品を、メーカーが保管しておく義務期間のことです。

生産終了から一定の年数が経過すると、故障した際に交換用の部品(例えば、モーターや駆動ベルトなど)がなく、修理が不可能になってしまうという目安です。

言い換えれば、生産終了してから一定の年数の間は、交換用の部品さえあれば、大丈夫だということです。

一般的には、これを寿命と読んでます。

発表されてる「補修用性能部品の保有期間」はこちらです。

多くの家電が5年から10年を指定されていますが、ホームベーカリーに付いての記載はないです。

似たような機種としては、「ミキサー・ジューサー」が6年、「トースター」が5年、「電子レンジ」が8年になっています。

ホームベーカリー全体として、この保有期間は決められていませんが、各メーカーは製品の取扱説明書に保有期間を表示しなくてはならないとされています。

人気のホームベーカリーの部品保有期間

- パナソニックSD-MDX4 6年

- シロカSB-2D151 6年

- アイリスオーヤマIBM-010 5年

- 象印BB-ST10 6年

- ツインバードBM-EF38 6年

- レコルトRBK-1 なし

実際のユーザーが感じる「体感寿命」

実際に使っているユーザーの声を集めてみると、その寿命は本当に様々です。

わたしのまわりでも、「3年ほどでパンの膨らみが悪くなり、買い替えた」という友人もいれば、「10年以上、毎週元気に美味しいパンを焼いてくれている」というベテランユーザーもいます。

中には、20年選手という強者もいるほどです。

この差を生む最大の要因は、やはり「使用頻度」と「日々のメンテナンス」です。

毎日パンを焼くヘビーユーザーと、月に一度だけ使う方とでは、モーターやヒーター、パンケースのコーティングといった消耗部品の劣化スピードは当然異なります。

使用後に毎回きれいに掃除をしているかどうかも、寿命に大きく影響します。

なので、一言に寿命と言っても、その人の感じ方、主観によるものが大きい気がします。

「美味しく焼けなくなる」のが、本当の寿命のサイン

わたしが最も重要だと考えている寿命のサインは、「機械が完全に動かなくなる」ことではありません。

それは、「以前のような美味しいパンが、なぜか焼けなくなった」と感じる瞬間です。

長年の使用により、パンを発酵させるためのヒーターの出力が徐々に弱まったり、生地をこねるモーターの力が落ちたりすることで、機械の性能は確実に低下していきます。

- ヒーターの劣化 発酵不足や生焼けの原因になり、ずっしり重いパンになる

- モーターの劣化 こね不足でグルテンが十分に形成されず、高さのないパンになる

わたしの経験でも、機械が完全に動かなくなる前に、「あれ、最近パンが固いな…」「美味しくない?」と感じる期間がありました。

これが、機械が発していた最初の「お疲れさま」のサインだったんですね。

美味しいパンを焼く、という本来の目的が果たせなくなった時が、本当の意味での「寿命」であり、最高の「買い替えタイミング」なのかもしれません。

寿命の症状やサイン

徐々に現れる不調のサインH、具体的に以下のような症状が挙げられます。

- パンが以前のようにふっくら膨らまなくなった

- 「キーキー」「ガリガリ」といった異音がするようになった

- パンが焼ける香ばしい匂いとは違う、焦げ臭い匂いがする

- パンケースの内側のコーティングが剥がれ、パンが取り出しにくくなった

特に、異音や異臭は、内部の部品が劣化・破損している可能性があり、危険なサインです。

これらの症状が見られたら、寿命が近いことを疑い、原因を探る必要があります。

一つずつ詳しく見ていきます。

なぜかパンが膨らまなくなった

「最近、パンが膨らまない」これは、ホームベーカリーの寿命を示す最も代表的なサインです。

もちろん、イーストの鮮度や水分量といった使い方に原因がある場合も多いです。

ですが、「いつもと同じにしたけれど?」という場合、機械自体の性能が低下している可能性が考えられます。

ヒーターの劣化

パン生地を発酵させるには、庫内を適切な温度に保つ必要があります。

長年の使用でヒーターが劣化すると、設定通りの温度まで上がらず、発酵が不十分になります。

これが、膨らみのない、ずっしり重いパンになる大きな原因です。

モーターの劣化

生地をこねるモーターの力が弱まると、パンの骨格となるグルテンが十分に形成されません。

弱いグルテン膜では、発酵で生まれたガスを支えきれません。

結果として高さのないパンになってしまいます。

わたしの家のホームベーカリーも、10年目を迎えた頃からだんだん膨らみが悪くなりました。

最初は自分の腕が落ちたのかと悩みましたが、新しい機種に買い替えた途端、同じ材料でも驚くほどふっくら焼けたんです。

その時、「ああ、機械も年を取るんだな」と実感しました。

味や食感が明らかに違ってきたと感じたら、それは機械の性能が限界に近づいているサインかもしれません。

「キーキー」「ガリガリ」という金属音

パンをこねている時には、「ウィーン、ガッコン」という規則的なモーター音が聞こえます。

それとは明らかに違う、「キーキー」という甲高い金属音や、「ガリガリ」と何かを削るような不快な音が聞こえ始めたら、それは機械内部の駆動系部品が限界に達しているサインです。

この異音の主な原因は、長年の使用による部品の摩耗です。

- モーターの軸受けの摩耗

モーターの回転を支える金属部品(ベアリング)がすり減り、金属同士が直接こすれることで「キーキー」という音が発生します。 - 駆動ベルトの劣化

モーターの力をこね羽根に伝えるゴム製のベルトが、経年劣化で硬化したり、伸びたりすることで、滑ったり空転したりして異常な音を出すことがあります。

これらの部品が劣化すると、こねる力が弱まり、パンの膨らみが悪くなる原因にもなります。

さらに、そのまま使い続けると、ある日突然ベルトが切れて、全くこねることができなくなる可能性もります。

異音は、人間で言えば「関節痛」のようなもの。

だましだまし使わず、買い替えを検討すべき重要なサインです。

パンとは違う、明らかな「焦げ臭さ」

パンが焼ける香ばしい匂いは、パン作りの醍醐味の一つですよね。

しかし、それとは全く違う、プラスチックやゴムが焼けるような、明らかな「焦げ臭い匂い」がした場合は、非常に危険な状態です。

原因として、庫内にこぼれた粉やパンくずがヒーターで焦げているだけの場合もありますが、最も警戒すべきは内部の電気系統のトラブルです。

- 内部配線の劣化

長年の熱や湿気で、電気配線の被覆が溶けたり、電子基板の部品がショートしたりして、焦げ臭い匂いを発生させることがあります。 - モーターの過熱

モーター自体が寿命を迎え、内部で異常な発熱を起こしている可能性も考えられます。

もし、パンを焼いている時に普段と違う焦げ臭さを感じたら、それは火災につながる可能性のある重大な警告です。

- 直ちに運転を停止する

- すぐに電源プラグをコンセントから抜く

- 本体が冷めるのを待つ

- 原因が分からない場合は、二度と使用しない

異音は「故障が近い」サインですが、異臭は「危険」を知らせるサイン。

安全を最優先し、絶対に使用を続けないでください。

パンケースのコーティング剥がれと、パンの取り出しにくさ

焼きあがったパンが、パンケースにこびりついて、逆さにしてもなかなか出てこない…。

これもまた、ホームベーカリーの寿命を示す分かりやすいサインの一つです。

この原因は、パンケースの内側に施されているフッ素樹脂加工(テフロンなど)の劣化と剥がれです。

このコーティングは、パンを付きにくくするだけでなく、熱を均一に伝えて焼きムラを防ぐという重要な役割も担っています。

コーティングが剥がれて、下の金属(アルミなど)が剥き出しになると、以下のような問題が発生します。

- パンが取り出せない

最も直接的な問題です。無理に取り出そうとすると、パンの形が崩れてしまいます。 - 焼きムラができる

熱の伝わり方が不均一になり、底だけ焦げたり、側面が生焼けになったりします。 - 衛生面の問題

剥がれたコーティング片が、パン生地に混入してしまう可能性があります。

パンケースやこね羽根は、メーカーも「消耗品」と位置付けています。

もし、お使いの機種の交換用パンケースが、部品の保有期間終了などの理由で手に入らない場合、それはメーカーが「そのホームベーカリーの寿命は尽きました」と告げているのと同じことなのです。

壊れやすい使い方をしていませんか?

ホームベーカリーの寿命は、日々の使い方に大きく左右されます。

知らず知らずのうちに、機械に負担をかける「壊れやすい使い方」をしていないか、一度チェックしてみましょう。

- 設置場所が悪い

直射日光が当たる場所や、コンロの近くなど高温になる場所、湿気が多い場所に置くと、電子部品の劣化を早めます。風通しの良い、平らな場所に設置するのが基本です。 - 推奨されていない材料や分量で使う

レシピで対応していない硬いナッツ類や、規定量以上の粉を入れると、羽根やモーターに過剰な負荷がかかり、故障の原因になります。 - 連続使用

一度焼き上げた後、本体が十分に冷めないうちに次のパンを焼き始めると、モーターやヒーターに負担がかかり、劣化を早めることがあります。

取扱説明書に書かれている基本的な使い方を守ることが、結果的にホームベーカリーを長持ちさせる一番の秘訣です。

日々のメンテナンスが寿命を延ばす

高価な調理家電であるホームベーカリー、少しでも長く、そして最高の状態で使い続けたいですよね。

そのためには、自動車やバイクと同じように、日々のちょっとしたケアが欠かせません。

壊れやすい使い方を避けることと同時に、使用後の簡単なメンテナンスを習慣にすることが、機械の寿命を延ばし、いつでも美味しいパンを焼くための最高の保険になります。

ここでは、特に重要な3つのポイントについて、その理由と具体的な方法を詳しく解説します。

パンケースと羽根:美味しさの心臓部を守る洗浄術

パン生地に直接触れる「パンケース」と「こね羽根」は、パンの出来栄えを左右する最も重要なパーツです。

これらの内側には、パンがスムーズに取り出せるようにフッ素樹脂加工(テフロンなど)が施されていますが、このコーティングは非常にデリケートです。

もし、金属製のヘラや硬いスポンジで擦ってしまうと、目に見えない無数の傷がついてしまいます。

その傷からパン生地がこびりつきやすくなるだけでなく、熱の伝わり方(熱伝導)が不均一になり、焼きムラの原因にもなりかねません。

使用後は、食器用の中性洗剤と柔らかいスポンジで優しく洗いましょう。

頑固なこびりつきがある場合は、無理に擦らないでください。

パンケースにぬるま湯を張り、しばらく放置して汚れをふやかすと、驚くほど簡単に汚れが落ちます。

また、羽根を取り外した下にある回転軸の周辺も、汚れが溜まりやすいポイント。こ

の部分の汚れは、回転の負荷を高めモーターの寿命を縮める原因にもなるため、綿棒などで定期的に掃除すると良いでしょう。

本体庫内:火災リスクを減らすための拭き掃除

本体の庫内清掃は、衛生面はもちろんですが、それ以上に安全のために不可欠なメンテナンスです。

実は、小麦粉は可燃物であり、細かな粉塵は引火しやすい性質を持っています。

材料を入れる際にこぼれた小麦粉や、焼き上がったパンのくずが庫内の底に溜まり、むき出しのヒーター部分に付着したまま使用を繰り返すとどうなるでしょうか。

それらの粉やパンくずは、焼成時の高温で徐々に炭化していき、最悪の場合、発煙や発火といった火災事故につながる危険性があります。

清掃する際は、必ず電源プラグを抜き、本体が完全に冷めてから、固く絞った布で庫内の隅々まで拭きあげてください。

ヒーター周りなどの細かい部分は、使い古しの歯ブラシや乾いた筆などを使うと、安全にホコリを取り除くことができます。

自動投入口:繊細なメカニズムを維持する清掃

イーストやレーズン・ナッツの自動投入機能が付いている機種では、この投入口のメンテナンスも重要です。

この部分の清掃を怠ると、せっかくの便利機能が正常に作動しなくなる可能性があります。

特にドライイーストの投入口は、細かい粉末が静電気で付着しやすく、湿気を吸って固まってしまうことがあります。

固着したイーストがフタの開閉を妨げ、「イーストが投入されず、パンが全く膨らまない」という失敗の原因になるのです。

レーズンなどの投入口も、ドライフルーツの糖分でベタつきやすい箇所。

使用後は、乾いた布や綿棒で、粉や汚れを優しく拭き取っておきましょう。

この部分は水分を嫌うため、濡れた布で拭くのは避けた方が賢明です。

面倒に感じるかもしれませんが、これらのほんの5分ほどの手間が、あなたのホームベーカリーの寿命を数年延ばし、いつでも美味しいパンを焼いてくれる最高の投資になります。

大切な「相棒」をいたわる気持ちで、ぜひ習慣にしてみてくださいね。

10年前・20年前の機種、久しぶりに使うリスク

実家の押し入れから、昔使っていたホームベーカリーが出てきた!

まだ未使用だし、使えるかもしれない、と期待しますよね。

しかし、長期間使われていなかった古い電化製品には、性能面だけでなく、私たちの安全を脅かす、目には見えないリスクが潜んでいる可能性があります。

「まだ動くから大丈夫」と安易に判断する前に、製造から10年以上が経過したホームベーカリーを使い始める際に、具体的にどのような危険性があるのかを一緒に確認していきましょう。

リスク1:火災の原因となる「発煙・発火」

最も注意すべきなのが、火災につながるリスクです。

長年使われていなかったとしても、電化製品の内部部品は、保管されている間の湿気や温度変化によって確実に劣化が進行しています。

- 電源コードや内部配線の劣化

ゴムや樹脂でできたコードの被覆は、時間と共に硬化してもろくなります。久しぶりに動かした際の振動でひび割れ、中の導線が露出してショートし、発火の原因となることがあります。 - ホコリによる発火

長期間の保管中に、本体内部のヒーターやモーター周辺に溜まったホコリが、通電時の熱で炭化し、発煙や発火を引き起こす可能性があります。これは、古い扇風機やエアコンで起こる火災と同じ原理です。

特に、使用中に焦げ臭い匂いがしたり、異常な熱を感じたりした場合は、内部で何らかの異常が起きている危険なサインです。

直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。

リスク2:劣化した部品の「パンへの混入」

安全な食べ物を作るための調理家電が、逆に健康を害する原因になってしまうリスクも考えられます。

長年の時間経過は、食品に直接触れる部分の部品も劣化させています。

- フッ素樹脂加工の剥がれ

パンケースやこね羽根の内側に施されているフッ素樹脂加工(テフロンなど)は、経年劣化によって剥がれやすくなっています。剥がれたコーティング片がパン生地に混入してしまう可能性があります。 - プラスチックやゴム部品の劣化

フタのパッキンや内部のプラスチック部品なども、時間と共にもろくなっています。使用中の振動でこれらの部品が欠け、気づかないうちにパン生地に混入してしまうことも考えられます。

たとえ少量であっても、劣化した部品片を口にしてしまうのは気持ちの良いものではありませんし、衛生的にも大きな問題です。

リスク3:性能劣化による「美味しくないパン」

火災や部品の混入といった直接的な危険だけでなく、そもそも「美味しいパンが焼けない」という場合もあります。

上述した通り、パン作りの心臓部であるヒーターやモーターが、経年劣化によって本来の性能を発揮できなくなっているためです。

久しぶりに使ってみて「なんだか美味しくないな…」と感じたなら、それはあなたの腕の問題ではなく、機械の寿命が原因である可能性が非常に高いです。

「動く」ことと「美味しく焼ける」ことは、全く別の問題なのです。

補修用性能部品の購入方法と注意点

ホームベーカリーの部品の中でも、「パンケース」と「こね羽根」などは消耗品です。

これらの部品を交換するだけで、パンの出来栄えが改善することもあります。

これらの補修用性能部品は、各メーカーの公式サイトや、購入した家電量販店、アマゾンや楽天市場などで取り寄せできます。

どうも調子がおかしいな~と思ったら、ホームベーカリーの「品番(型番)」を正確に控え、メーカーのサポートページで、まだ部品が供給されているかを確認しましょう。

もしくは、ネット検索で探してみましょう。

たとえば、パナソニックのホームベーカリーの別売品消耗品はこんな感じです。

- レーズン・ナッツ容器

- パンケース

- パン羽根

- めん・もち羽根

- 粉計量カップ

- 生種容器・ふた

- ミトン

生産終了から10年以上経過しているモデルの場合、部品の入手は困難であると考えるべきです。

本体が動いていても、パン作りに必須のパンケースやパン羽根が手に入らなければ、そのホームベーカリーは寿命を迎えた、ということになります。

ホームベーカリーが寿命?買い替えと処分の方法

- 買い替えのおすすめタイミングは?

- 後悔しない買い替えの選び方

- 定番人気のパナソニックという選択肢

- こだわり派のツインバードも人気

- 不要になった時の正しい廃棄方法

- まとめ:ホームベーカリーの寿命と見極め方

買い替えのおすすめタイミングは?

ホームベーカリーの買い替えは、車を買い替えるのと少し似ているかもしれません。

まだ動くけれど、なんだか調子が悪かったり、もっと新しい機能が魅力的に見えたり…。

そこには明確な「正解」はなく、あなたのライフスタイルや価値観によって、最適なタイミングは変わってきます。

ここでは、私が考える「これは、そろそろ買い替えどきかも」と感じるべき、4つの具体的なタイミングについて、その理由と共に詳しく解説していきます。

タイミング1:「パンの味」が落ちたと感じた時

「同じ材料、同じ作り方なのに、以前のような美味しいパンが焼けなくなった」

これが、わたしが最も重要だと考えている買い替えのサインです。

美味しいパンを焼く、というホームベーカリー本来の目的が達成できなくなった時が、一番分かりやすい買い替えどきと言えます。

この「味の低下」は、気のせいではありません。

長年の使用で劣化したヒーターやモーターでは、パン作りの心臓部である理想的な「捏ね上げ温度」や「焼成温度」を、もはや維持できなくなっているのです。

その結果、発酵が不十分でずっしり重くなったり、グルテンがうまく形成されずキメが粗くなったりします。

もし、あなたが作るパンに対して、以前のような感動や満足感が得られなくなったと感じたら、それはあなたの腕が落ちたのではなく、機械が静かに限界を迎えているサインです。

パン作りの楽しさを取り戻すためにも、新しい機種を検討する絶好の機会だと思います。

タイミング2:異音や異臭など「安全」に関わるサインが出た時

前述の通り、パン作り中に「キーキー」という金属音や、普段とは違う明らかな「焦げ臭さ」を感じた場合、それは機械が発する危険信号です。

パンの味や膨らみ以前に、安全に関わる重大な問題と言えます。

異音は、内部のモーターや駆動ベルトといった機械部品の限界を示しており、異臭は、内部配線のショートなどによる火災のリスクをはらんでいます。

少しでも「おかしいな」と感じたら、修理を試みるよりも、安全を最優先して新しい製品に買い替えることを強くおすすめします。

美味しいパン作りは、安心して使える環境があってこそ。その安心が揺らいだ時が、間違いなく買い替えを判断すべきタイミングです。

タイミング3:部品の供給が終了し「修理不能」になった時

ホームベーカリー本体はまだ動くけれど、パンケースのコーティングが剥がれてしまったり、こね羽根をなくしてしまったり…。

こうした消耗部品が手に入らなくなった時も、実質的な寿命と言えます。

メーカーは、製品の生産終了後、修理に必要な「補修用性能部品」を5,6年間は保管する義務があります。

しかし、それを過ぎると、部品の在庫がなくなり、取り寄せることができなくなります。

特に10年以上前の機種となると、部品の入手はほぼ不可能です。

お使いの機種の品番(型番)で、メーカーの公式サイトを検索し、「補修用性能部品」のページを確認してみましょう。

もし、パンケースや羽根が「供給終了」と表示されていたら、それはメーカーからの「お疲れ様でした」という公式なメッセージなのです。

タイミング4:「新しい機能」でパン作りがもっと楽しくなると感じた時

これまでの3つは少しネガティブな理由でしたが、最後は最もポジティブな買い替えのタイミングです。

それは、「最新機種の機能に、心がときめいた時」です。

10年前の機種と最新の機種とでは、パンの美味しさも、作れるメニューの幅も、そして使い勝手も、比べ物にならないほど進化しています。

- 美味しさの進化

「インバーターモーター」によるプロの技を再現した捏ね技術や、「遠赤フッ素加工」されたパンケースによる優れた熱効率。 - メニューの進化

高級食パン専門店「乃が美」が監修した「おうち乃が美」コースや、健康志向の「低糖質パン」「全粒粉パン」コースなど。 - 快適性の進化

深夜の予約でも気にならない、驚くほど優れた「静音性」。

今の機種に大きな不満はないけれど、もっと美味しいパンが焼けるなら、もっと色々なことに挑戦できるなら…。

その「もっと」という気持ちこそが、あなたのパン作りライフを次のステージに進める、最高の買い替えタイミングなのかもしれません。

後悔しない買い替えの選び方

新しいホームベーカリーを選ぶ際は、カタログのスペックをただ眺めるだけでは、後悔する可能性があります。

「あなたの暮らしに、どんなパン作りがフィットするのか」を想像することが、後悔しないための最大のポイントになります。

私も今の機種に買い替えるとき、本当に色々と悩みました。

その経験から、特に重要だと感じたチェックポイントを4つご紹介します。

1. 容量(サイズ):誰と、どれくらい食べるか?

まず最初に考えたいのが、一度に焼くパンの大きさです。

ホームベーカリーの容量は、主に「斤(きん)」という単位で表されます。

- 1斤タイプ

最も主流で、製品の選択肢も豊富なのがこのサイズです。1〜3人家族で、1〜2日で食べ切るのにちょうど良い量が焼けます。毎朝焼きたてを食べたい、という方にもぴったりです。 - 1.5斤〜2斤タイプ

食べ盛りの子どもがいるご家庭や、4人以上の家族におすすめです。週末に一度焼いて、平日の朝食やおやつに活用するなど、作り置きしたい場合に非常に便利です。 - ハーフ食パン

パナソニックの一部の機種に搭載されている機能で、0.5斤ほどの小さなパンが焼けます。「一人暮らしで1斤は食べきれない」「色々な種類のパンを少しずつ楽しみたい」という方に嬉しい機能ですね。

わたしも最初は「大は小を兼ねる」と考えていましたが、実はキッチンのスペースや一回で使い切りたいというニーズを考えルノが大事だと気づきました。

あなた自身のライフスタイルに合った「ちょうどいいサイズ」を選ぶことが、結果的に長く使い続ける秘訣です。

2. 搭載メニュー数:パン以外の楽しみも広がります

最新のホームベーカリーは、単なる「食パン焼き機」ではありません。

あなたの食生活を豊かにしてくれる、多彩なメニューが搭載されています。

メニュー数を確認する際は、どんな種類のメニューがあるのかに注目してみましょう。

- パンの種類

基本的な食パンだけでなく、ミミが薄くふわふわな「パン・ド・ミ」や、リッチな味わいの「生食パン」、健康志向の「全粒粉パン」や「米粉パン」など、作れるパンの種類が豊富かを確認します。 - パン以外のメニュー

ピザ生地やうどん・パスタ生地はもちろん、自家製の「ジャム」や「コンポート」、「もち」や「甘酒」まで作れる機種もあります。

あなたがホームベーカリーで実現したいのは、毎日の美味しい食パンですか?

それとも、週末にピザ生地を作ったり、自家製ジャムに挑戦したりすることでしょうか?

その目的によって、必要なメニュー数は変わってきます。

3. 自動投入機能:手間を減らして、確実性を上げる

パン作りのちょっとした手間を減らし、失敗の確率をぐっと下げてくれるのが「自動投入機能」です。

これには、大きく分けて2つの種類があります。

イースト自動投入機能と、具材投入機能です。

イースト自動投入機能は、タイマー予約機能を使う際に、イーストを最適なタイミングで自動投入してくれます。

これにより、季節を問わず安定した膨らみが期待できます。

具材投入機能は、ナッツとか干しブドウなどを捏ね上げ直前に投入してくれる機能です。

この機能によって、捏ね上げてる途中で具材が崩れてしまうことがなくなります。

これらの機能は「必須」の機能ではありません。

しかし、「とにかく手軽に、失敗なくパン作りを続けたい」と考える方にとっては、価格差を払う価値のある、非常に心強い機能です。

4. 静音性:こねる音は意外と重要です

ホームベーカリーが最も大きな音を出すのが、生地をこねている時間です。

日中に使う分には気にならなくても、タイマー予約で夜間や早朝に稼働させる場合、この「こね音」は意外と響きます。

もし、あなたが集合住宅にお住まいであったり、睡眠中に音に敏感であったりするなら、「静音性」も重要なチェックポイントになります。

近年では、パナソニックや象印の上位機種に搭載されている「インバーターモーター」が、こねる速度を巧みに制御することで、静音性を高めています。

全ての機種の稼働音が公開されているわけではないので、口コミサイトなどで確認するのも大事です。

「音が静かだった」あるいは「音が気になった」という実際のユーザーの声が、非常に参考になります。

定番人気のパナソニックという選択肢

「どれを選べば良いか分からない」と迷ったら、まず検討したいのがパナソニックのホームベーカリーです。

長年の歴史と技術の蓄積があり、「焼き上がりの美味しさ」と「安定感」には絶大な信頼が寄せられています。

特に、近年のモデルに搭載されている「インバーターモーター」は、プロのパン職人のように生地の状態に合わせてこねる速度を巧みに変化させ、キメ細やかでふっくらとした食感を生み出します。

また、イースト自動投入や、室温を検知して発酵を調整する「Wセンシング発酵」など、パン作りの失敗要因を徹底的に排除してくれるのが大きな魅力です。

「おうち乃が美」監修の生食パンコースなど、最新のトレンドを取り入れたメニューも豊富。

初心者から上級者まで、誰でも安定して美味しいパンを焼きたいなら、パナソニックは最も確実な選択肢の一つと言えるでしょう。(参照:パナソニック公式サイト)

こだわり派のツインバードも人気

もし、あなたが「ただ焼くだけでなく、パン作りそのものを楽しみたい」というこだわり派なら、ツインバードのホームベーカリーも非常に魅力的な選択肢です。

ツインバードの製品は、ブランパンや低糖質パンといった健康志向のパンが焼けることで人気ですが、その真骨頂は充実したマニュアル機能にあります。

「こね」「発酵」「焼き」といった各工程を、自分の好きなように時間設定できるため、レシピの枠を超えたオリジナルのパン作りをとことん追求することができます。

例えば、「もう少しこね時間を長くして、グルテンを強化したい」とか「今日は気温が低いから、発酵時間を少し延長しよう」といった、プロのような微調整が可能です。

パン作りを「趣味」として、深く探求していきたい方にとっては、最高の「おもちゃ」になってくれるはずです。(参照:ツインバード公式サイト)

不要になった時の正しい廃棄方法

長年愛用してきたホームベーカリーも、いつかはお別れの時が来ます。

しかし、いざ処分するとなると「これって何ゴミ?」「どうやって捨てるのが一番お得なの?」と、意外と悩みますよね。

ホームベーカリーは家電製品であるため、法律や自治体のルールに従って正しく処分する必要があります。

ここでは、主な4つの処分方法について、それぞれのメリット・デメリットや具体的な手順を詳しく解説していきます。

あなたの状況に合った、最も納得のいく方法を見つけてください。

1. 自治体の粗大ゴミとして出す(安価で確実)

最も一般的で、費用を安く抑えられるのが、お住まいの自治体の「粗大ゴミ」とか、「資源物(小型家電)」として出す方法です。

自治体によって、家電製品の捨て方が決められていますので、自治体のHPなどで確認して、ゴミとして出してください。

その際には、多少のお金がかかることもあります。

わたしの住んでる市には、市の「リサイクルセンター」があります。

そこに持ち込むと、小型家電なら10kgあたり31円で引き取ってくれます。

割れた陶器やガラスびん、電池、金属類などを一緒に持ち込んでも、1,000円にもならないので、いつもそこに持ち込むようにしています。

いちばんのおすすめです。

2. まだ使えるなら「売る」という選択肢(リサイクルショップ・フリマアプリ)

「まだ問題なく動く」「購入してから5年以内」といった、比較的新しいホームベーカリーであれば、ゴミとして処分するのではなく、「リサイクルショップに売る」という選択肢もあります。

特に、パナソニックや象印といった人気メーカーの機種は、中古市場でも需要があります。

ただし、引き取り不可だったり、高くても数百円のところが多いです。

また、付属品や取扱説明書、外箱が必要だったり、旧モデルだとジャンク扱いになるなど、色々と面倒なことがあるかもしれません。

もしも、少し手間や時間がかかっても、自分で価格を決めて高く売りたいなら「フリマアプリ(メルカリなど)」がおすすめです。

3. 買い替えなら「販売店の下取り」を相談する

新しいホームベーカリーの購入をすでに決めている場合は、購入する店舗の「下取り・引き取りサービス」を利用できるかもしれません。

ほとんどの大手家電スーパーでは、下取りセールはやっておらず、逆にお金がかかるところが多いです。

ダメ元で聞いてみる位の感覚で、売り場に行ってみてください。

4.「不用品回収業者」に依頼する

近所に自治体のリサイクルセンターがなかったり、車で持っていけないという方には、不用品回収業者に依頼する方法もあります。

電話一本で、自宅まで回収に来てくれますし、自分で運び出す必要も、面倒な手続きも一切ありません。

ただし、費用は自治体に比べて高め(2,000円〜)になります。

ただし、業者選びには注意が必要です。

「無料で回収します」とアナウンスしながら町を巡回しているトラックなど、無許可の業者に依頼すると、不法投棄や高額請求といったトラブルに巻き込まれる可能性があります。

必ず、ウェブサイトで会社の所在地や「古物商許可」「一般廃棄物収集運搬業許可」といった資格の有無を確認し、信頼できる業者に見積もりを依頼しましょう。

まとめ:ホームベーカリーの寿命と見極め方

この記事では、ホームベーカリーの寿命に関する様々な情報をお伝えしました。

最後に、後悔しないための判断ポイントをまとめます。

- ホームベーカリーの一般的な寿命は5年か6年が目安

- 使用頻度や日々のメンテナンスが寿命を大きく左右する

- パンが膨らまないのは寿命のサインだが故障とは限らない

- まずは材料の計量や鮮度、水温など使い方を見直す

- 異音や普段と違う焦げ臭い匂いは危険な故障のサイン

- 特に異臭は火災のリスクもあるため直ちに使用を中止する

- パナソニック製の繊細なコースはレシピ通りの使用が基本

- 久しぶりに使う際は庫内の清掃と材料の鮮度確認を徹底

- パンケースやこね羽根は3年から6年で劣化する消耗品

- 部品の劣化もパンの仕上がりが悪くなる大きな原因

- 10年前の機種は美味しさや機能面で最新機種に大きく劣る

- 20年前の機種は安全上のリスクから買い替えが賢明

- 修理部品の保有期間は製造終了後7年から8年が一般的

- 処分方法は粗大ゴミや小型家電回収など自治体のルールに従う

- 寿命のサインを正しく見極めて安全にパン作りを楽しむ

ホームベーカリーを使用する際は、必ず取扱説明書をよく読み、記載された内容に従って安全にお使いください。指定外の材料や分量での使用は、故障や思わぬ事故の原因となる可能性があります。ご不明な点は、各メーカーのサポートセンターにお問い合わせください。(参照:国民生活センター)