「家で焼きたてのパンが食べたい」

「意外と美味しくない」

「ホームベーカリー、まずいかも・・・」

ホームベーカリーの購入を考えているけれど、このような声を聞いて、一歩踏み出せずにいませんか。

高い買い物だからこそ、後悔はしたくないものです。

確かにホームベーカリーは、ただ材料を入れるだけで、いつでも誰でも絶品のパンが焼けるというわけではありません。

焼き上がりがパサパサだったり、なんだか味気ないパンができてしまったりするケースもあります。

生地がドロドロになる原因がわからなかったり、うまく膨らまない失敗を重ねて、結局使うのをやめた、という話を聞くと不安になりますよね。

ですが、ご安心ください。

ホームベーカリーで美味しくないパンができてしまうのには、ちゃんとした理由があります。

そして、その対策もちゃんと存在します。

材料を入れる順番、焼き上がり後の放置の有無、牛乳なしの工夫、卵をいれるアレンジなど、美味しく作るコツがあります。

それを知っているかどうかで、パンの出来栄えは天と地ほど変わるのです。

この記事では、購入前に知っておきたい「ホームベーカリーは美味しくない」と言われる本当の理由を紹介します。

そのうえで、ふわふわで美味しい手作りの絶品食パンを焼くための具体的なコツを、分かりやすく解説していきます。

- ホームベーカリーのパンが美味しくないと言われる本当の理由

- 購入前に知っておきたい、よくある失敗パターンと対策

- 材料やちょっとした工夫で変わる、美味しいパンを焼くためのコツ

- ホームベーカリーで作るパンの本当の魅力と可能性

ホームベーカリーは美味しくないと言われる本当の理由

- まずいし味気ないパンになるのはなぜ?

- 焼き上がり後放置でパサパサになる?

- 「買って後悔」となりがちな失敗の原因

- なぜかうまく膨らまない時のチェック点

- 生地がドロドロになる原因は水分バランス

- 美味しさの鍵は材料を入れる順番

まずいし味気ないパンになるのはなぜ?

ホームベーカリーの評判を調べると見かける「まずい」「味気ない」という感想があります。

これには、主に「レシピの配合」が関係しています。

多くの場合、購入時に付属している説明書の基本レシピは、誰の口にも合うように非常にシンプルに作られています。

普段私たちがお店で買うような食パンは、豊かな風味としっとり感を出すために、バターや砂糖、乳製品などが比較的多めに使われています。

それに比べて、ホームベーカリーの基本レシピは材料が最小限なことが多く、その素朴な味わいが人によっては「物足りない」「味気ない」と感じられてしまうのです。

なので、味気ないと感じたら、まずはバターや砂糖の量を増やしてみることをおすすめします。

また、パンの味を決定づける「塩」の役割も重要です。

塩は単に塩味をつけるだけでなく、生地を引き締め、小麦本来の甘みや旨みを引き出す効果があります。

この塩が少し足りないだけでも、全体の味がぼやけてしまいます。

つまり、「美味しくない」のではなく「味が薄かった」というケースがほとんどです。

購入前から「味は自分で作っていくもの」と考えておいてください。

焼き上がり後放置でパサパサになる?

「焼きたてのはずがパサパサ」という失敗談もよく耳にしますが、これはパンが焼き上がった後の「放置」が原因です。

これは、購入前にぜひ知っておいてほしい重要なポイントです。

ホームベーカリーは焼き上がった後、ブザーで知らせてくれますが、その後すぐにパンを取り出さずにいると、パンケース内の高い余熱でパンの水分がどんどん飛んでしまいます。

これが、パサつきや硬くなる「焼き縮み」の正体です。

さらに、パン自体から出る蒸気がケース内にこもってしまい、せっかくの焼きたてのパリッとした耳(クラスト)が湿気でふやけてしまう原因にもなります。

購入したら必ず守りたいルール

ホームベーカリーを購入したら、「焼き上がりのブザーが鳴ったら、すぐにパンを取り出す」ことを徹底しましょう。取り出したパンは、ケーキクーラーのような網の上に乗せて冷まします。これにより、余分な熱と蒸気がスムーズに抜けて、時間が経っても美味しい状態をキープできるのです。

この一手間を知っているだけで、パサパサになるという失敗は格段に減らせます。

タイマー機能を使う場合も、焼き上がりの時間には取り出せるようにセットするのが理想です。

「買って後悔」となりがちな失敗の原因

「高いお金を出して買ったのに、結局使わなくなった」という後悔の声もあります。

その背景には、何度か挑戦したものの、美味しいパンが焼けなかったという経験があります。

しかし、その失敗の原因は、使う人の問題ではなく、ホームベーカリーという機械の特性を理解していなかったという点がほとんどです。

ホームベーカリーは、材料さえ入れれば後は全自動、というイメージが強いかもしれません。

しかし、実際にはその日の気温や湿度、材料の温度といった外部環境の影響を受けやすい、繊細な機械でもあります。

これから購入を考えているあなたには、ホームベーカリーは『全自動の魔法の箱』ではなく『パン作りをサポートしてくれる優秀な相棒』と考えることをお勧めします。

相棒の性格(クセ)を少し理解してあげるだけで、驚くほど良い関係が築けて、美味しいパンを焼いてくれるようになります。

例えば、夏場と冬場では生地の発酵の進み方が全く違います。

機械はプログラム通りにしか動けないため、こうした環境の変化に対応できずに発酵不足や過発酵を起こし、それが失敗に繋がります。

「買って後悔」しないためには、こうした機械の特性をあらかじめ理解し、「少し工夫が必要なもの」と捉えておくことが大切です。

なぜかうまく膨らまない時のチェック点

購入後の失敗で最も多いのが、パンがうまく膨らまず、ずっしり重い塊のようになってしまうケースです。

これは、パン生地を膨らませる原動力である「イースト(酵母菌)」が、本来の力を発揮できていないことが原因です。

パンを焼き始める前は、イーストの働きを最大限に引き出すための5つのポイントをぜひ覚えておいてください。

- イーストの鮮度

イーストは生き物です。開封して時間が経つと発酵力が弱まります。購入後は密閉して冷凍保存し、早めに使い切るのが基本です。 - 仕込み水の温度

イーストが最も活発に働くのは人肌程度の温度(35℃~40℃)です。特に寒い冬場に冷たい水を使うと発酵が進みません。季節に応じて水の温度を調整することが、成功への鍵となります。 - イーストを水に触れさせない

後入れ機能がない機種の場合、イーストと水を触れ合わないようにセッティングさせます。イーストは水に触れると10~15分で活動が活発になるからです。 - 塩との関係

イーストは塩に直接触れると活動が鈍くなります。材料をセットする際は、両者が直接触れないように離して入れる工夫が必要です。 - 正確な計量

パン作りは科学実験のようなもの。特にイーストや塩といった少量しか使わない材料のわずかな誤差が、出来上がりに大きく影響します。0.1g単位で計れるスケールの購入も検討すると良いでしょう。

これらのポイントは、どのホームベーカリーを使う上でも共通の基本となります。

購入前に知っておくだけで、最初の挑戦から成功する確率がぐっと高まります。

生地がドロドロになる原因は水分バランス

「レシピ通りに材料を入れたのに、生地がまとまらずドロドロになった」という失敗談も、購入をためらわせる一因かもしれません。

この原因は、ずばり「水分と粉のバランス」にあります。

実は、「強力粉」と一括りに言っても、その種類(銘柄)によって水を吸う力(吸水率)が大きく異なります。

多くのレシピは、最も一般的で吸水率が安定している「カメリヤ」などの外国産小麦を基準に作られています。

もし、風味が豊かだと言われる「春よ恋」などの国産小麦を使いたい場合、一般的に外国産小麦よりも吸水率が低い傾向があるため、レシピ通りの水分量では生地が緩くなりすぎてしまうのです。

協力この種類と水分調整のポイントです。

| 強力粉の例 | 特徴と傾向 | 水分調整のポイント |

|---|---|---|

| 外国産小麦(カメリヤ等) | 吸水率が安定。多くのレシピの基準。 | まずはレシピ通りの水分量で試すのが基本。 |

| 国産小麦(春よ恋等) | もちもちで風味が豊か。吸水率が低い傾向。 | レシピの水分量から10〜20ml減らして様子を見るのがおすすめ。 |

購入後は、まずレシピで推奨されている粉を使ってみるのが確実です。

そして、違う粉を使いたくなったら「粉の種類によって水分量の調整が必要」ということを覚えておけば、生地がドロドロになる失敗は防げます。

美味しさの鍵は材料を入れる順番

ホームベーカリーは材料を入れるだけで簡単、と思われていますが、その「入れる順番」が美味しさを左右する重要な鍵を握っています。

これは、デリケートな「イースト」の働きを最大限に活かすための知恵です。

前述の通り、イーストは塩や冷水、油脂などに直接触れると、その働きが弱まってしまいます。

タイマー予約機能を使う場合、材料を入れてからこね始めるまでに数時間かかることもあります。

その間、イーストがこれらの苦手なものと接触しないように守ってあげる必要があるのです。

そのため、多くの機種では以下の順番が推奨されています。

- 液体を一番下に

水や牛乳を先に入れます。 - 粉で壁を作る

強力粉を入れ、液体の上に壁を作るように広げます。 - 塩や砂糖は隅に

塩、砂糖、バターなどを粉の上の四隅に離して置きます。 - イーストは中央の山に

粉の中央にくぼみを作り、そこにイーストを置きます。これにより、こねが始まるまでイーストが他の材料に触れるのを防ぎます。

もちろん、イーストを自動で適切なタイミングで投入してくれる高機能な機種もあります。

購入したい機種が決まっている場合は、その機種の取扱説明書をメーカーサイトなどで事前に確認し、どのような投入方法なのかをチェックしておくと、購入後のイメージが湧きやすいですよ。

購入前に知りたい!絶品パンを作るためのコツ

- スキムミルクや牛乳なしでも美味しいパンは作れる?

- バターや油脂は必要ない?

- 卵をいれるとしっとりリッチな味に

- ふわふわ食感を実現する3つの最重要ポイント

- アレンジ無限大!手作りパンの魅力

- まとめ:ホームベーカリーは美味しくない・・・は誤解

スキムミルクや牛乳なしでも美味しいパンは作れる?

「パン作りにはスキムミルクや牛乳が必須?」そんなことはありません。

スキムミルクや牛乳がなくても、美味しいパンは作れます。

アレルギーが気になる方でも安心してください。

上述したように、スキムミルクや牛乳には、乳糖が含まれていて、パンにコクやほのかな甘味を加え、焼き色を良くする役割です。

なので、どちらも入れない場合は、焼き目が少し薄くなるのと、わずかな甘い風味がなくなるだけです。

他の材料や温度管理がしっかりできていれば、ふわふわ、もちもちの美味しいパンを焼けます。

もちろん、失敗知ることがあるかもしれませんし、各材料の量の調整が必要になるかもしれません。

ですが、それもひとつの楽しみや面白さです。

スキムミルクや牛乳を入れないと、小麦の味をダイレクトに楽しめる、素朴でシンプルな食事パンに仕上げられます。

はい、承知いたしました。 先ほど作成したHTMLの本文を、WordPressのビジュアルエディタで表示されるような見た目に変更します。

バターや油脂は必要ない?

「パン作りにはバターが必須」というイメージがあります。

ですが、バターやオイルなどの油脂を入れなくても、パンは焼けます。

上述したように、バターの役目は、「風味とコク」「長持ち」「生地の伸びやすさ」などです。

簡単に言えば、パンをしっとり、ふんわりさせるため、劣化(腐敗等)を防ぐためです。市販のパンに含まれてるいわゆる添加物と同じです。

それらが必要なければ、入れなくても大丈夫です。

なので、バターなどの油脂を入れずにパンを焼くと、風味があっさりし、少しパサつきやすく、硬くなるのが早いパンに仕上がりがちです。

逆に言えば、それはそれで「小麦本来の味を楽しめる素朴なパン」という魅力にもなります。

その上で、美味しさを損なわずにバター・油脂なしパンを焼くためのコツを3つご紹介します。

- 水分量をすこし増やしてみる

- 他の材料で補う

- フランスパン風コースを使う

バターや油脂を入れない場合、生地が少し硬く仕上がりやすい傾向があります。

そこで、レシピの水分量(水や牛乳)を5%~10%程度増やして「高加水」の生地にすることで、もっちり、しっとりとした食感になる可能性があります。

ただし、生地がべたつきやすくなり、機種によってはうまくこねられないときがありますので、大さじ1杯とか、少しずつ加えてみてください。

バターの風味やしっとり感を、「ヨーグルト」や「牛乳・スキムミルク」「はちみつ」「水あめ」などで補う事も可能です。

ただし、入れた材料の風味がつきますので、小麦粉の美味しさを味わいたいときには入れないほうが良いです。

もちろん、これもいきなり色々入れたり、多めにいれると失敗する可能性があるので、まずは、小さじ半分とか、すこしずつ試してみてください。

ホームベーカリーに「フランスパン風」や「ソフトフランス」「ハード」といったコースがあれば、それを活用するのも良い方法です。

基本的なフランスパン風のコースは、寝かす時間を短めで、発酵時間を長く取っています。

なので、焼く時間が大体5時間前後と長くなりますが、バターやスキムミルク無しに、美味しいフランスパン風を焼けます。

いずれにせよ、「バターやスキムミルク無しで美味しいパンが焼けるか?」という実験だと思って、すこしずつ試してみてください。

その結果、あなたの好みにあった、とっても美味しいパンを焼けるようになるはずです。

卵をいれるとしっとりリッチな味に

基本の食パンに慣れてきたら、ぜひ試してほしいのが「卵」を使ったアレンジです。

いつものレシピに卵を1個加えるだけで、パンの風味が変わります。

卵、特に卵黄には、水分と油分を結びつける「乳化作用」という働きがあります。

これにより、生地のきめが細かくなり、パサつきにくく、しっとりとした食感が長持ちします。

また、卵自体の豊かな風味が加わることで、味にコクと深みが生まれ、焼き色も美しい黄金色に仕上がります。

ただし、注意点もあります。「水分量の調整」です。

卵も水分としてカウントするため、加えた卵の重さの分だけ、レシピの水や牛乳の量を減らします。

例えば、Mサイズの卵1個(約50g)を使うなら、水の量を50ml減らす、という計算です。

これを知らずに卵を追加すると、生地が緩くなりすぎる原因になります

卵一つで、いつもとすこし風味が違うパンが焼けます。

購入後の楽しみの一つとして、ぜひ覚えておいてください。

ふわふわ食感を実現する3つの最重要ポイント

多くの人がホームベーカリーに期待する、お店のような「ふわふわ」の食パン。

この食感を実現するためには、3大きく分けて3つのコツがあります。

- イーストが元気に働く「温度」を徹底管理する

- パンの骨格を強くする「強力粉」を選ぶ

- 油脂は「後入れ」でグルテンの成長を助ける

イーストが元気に働く「温度」を徹底管理する

ホームベーカリーで焼くパンが、ふんわりと高く膨らむか、それともずっしりと目の詰まった重いパンになるか。

その運命を握っているのが、生地を膨らませる主役である「イースト(酵母菌)」です。

そして、このイーストの働きを左右する最も重要な要素が、何を隠そう「温度」なのです。

イーストは生き物です。人間が快適な温度で元気に活動できるように、イーストにも最も活発になれる「至適温度」が存在します。

この環境をいかに正確に整えてあげられるかが、ふわふわパン作りの成功と失敗を分ける最大の分かれ道と言っても過言ではありません。

「温度管理」は3つに分けられます。

- 仕込み水の温度

- 材料の温度

- 環境の温度

仕込み水とは、パン生地に加える水分のことです。

イーストは冷たすぎると活動を始めず(発酵不足)、逆に熱すぎるお湯(約60℃以上)に触れると死んでしまいます。

特にホームベーカリーは、こねるモーターの熱で生地の温度が上がりやすい特性があるため、季節や室温に合わせて仕込み水の温度を調整することが非常に重要です。

以下の表は、室温に応じた水温の目安です。ぜひ参考にしてください。

| 季節(室温の目安) | 推奨される水温 | ポイント |

| 冬(10℃以下) | 35℃~40℃(ぬるま湯) | 冷たい粉やパンケースで生地温度が下がるのを防ぎ、イーストの活動を促します。 |

| 春・秋(約20℃) | 15℃~20℃(常温の水) | 特別な加温や冷却は不要なことが多いですが、室温に合わせて微調整します。 |

| 夏(25℃以上) | 5℃~10℃(冷水) | モーター熱による生地温度の上がりすぎ(過発酵)を防ぐために、冷たい水を使います。 |

夏場に冷水を使うのは、機械の熱と合わさって、最終的にイーストが最も快適に感じる生地温度(25℃~28℃程度)にするためです。

仕込み水の温度を完璧に調整しても、他の材料が冷たいままだと、生地全体の温度は一気に下がってしまいます。

特に見落としがちなのが、冷蔵庫から出したばかりの卵や牛乳です。

冷たい卵や牛乳を生地に加えることは、人間で言えば、温かいお風呂に入った直後に冷水を浴びせられるようなもの。イーストは驚いて活動を停止してしまいます。

これが、発酵が思うように進まない隠れた原因になっていることも少なくありません。

パン作りを始める際は、強力粉などの材料を計量し始めると同時に、使う予定の卵や牛乳も冷蔵庫から出しておきましょう。

全ての材料を計り終える頃には、ちょうど良い常温に戻っています。この小さな習慣が、安定したパン作りへと繋がります。

最後に考慮すべきなのが、生地が直接触れるホームベーカリー本体の「パンケース」と、ホームベーカリーが置かれている「室温」です。

特に寒い冬場は、金属製のパンケース自体がキンキンに冷えています。

せっかく温度調整した仕込み水を入れても、ケースの冷たさで温度が奪われてしまいます。

これを防ぐため、パン作りを始める前にケースにぬるま湯を張って少し置き、人肌程度に温めておくと、より丁寧な温度管理ができます。

パンの骨格を強くする「強力粉」を選ぶ

イーストが元気に働く「温度」を整えたら、次に着目すべきは、パンの「骨格」そのものを作る主材料、「強力粉」です。

いくらイーストがパンを膨らませるガスをたくさん作っても、そのガスをしっかりと受け止めて、高く持ち上げてくれる頑丈な骨格がなければ、パンはふんわりと膨らむことはできません。

このパンの骨格の正体は、強力粉に含まれる「タンパク質」が水と結びついてできる「グルテン」です。

グルテンは、風船のように伸縮性のある網目状の膜を形成し、イーストが作った炭酸ガスをその中に閉じ込めます。

この「グルテン風船」が丈夫でよく伸びるほど、たくさんのガスを抱え込めるため、パンはきめ細かく、高く、ふわふわに焼き上がるのです。

つまり、より強く、よりよく伸びるグルテンを作れる強力粉を選ぶことが、ふわふわ食感への重要なステップとなります。

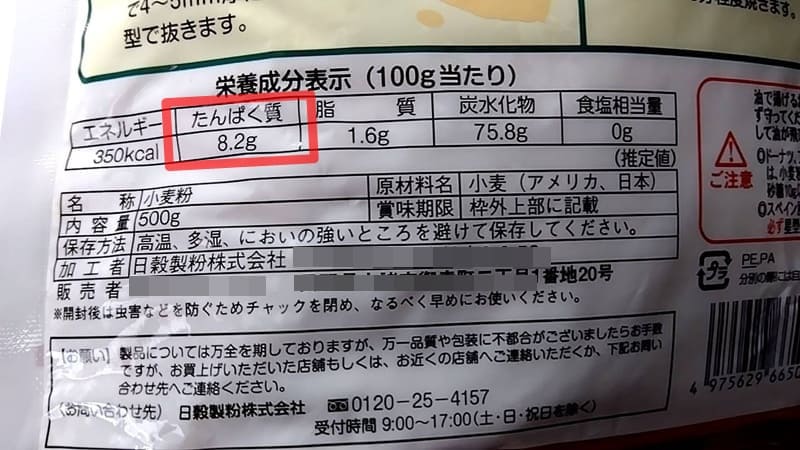

そのためには、強力粉のパッケージの裏面にある栄養成分表示の「タンパク質含有量」を確認することです。

これは薄力粉の栄養成分表示の画像です。

この数値が高いほど、より多くのグルテンを形成できる「強い粉」であると言えます。

- 一般的な強力粉(日清カメリヤなど) 約12%

- 最強力粉(日清スーパーキングなど) 約13.5%以上

たった1.5%の違いと思うかもしれませんが、この差がパンの骨格の強さを大きく左右し、焼き上がりの高さや食感に劇的な違いを生み出します。

「付属のミックス粉で焼いた時は、あんなにふんわり美味しく焼けたのに…」という経験は、まさにこの「粉の強さ」が理由です。

市販のパンミックスは、失敗が少なく、誰でも美味しく焼けるように、タンパク質含有量の高い強力粉をベースに、グルテンやその他の品質改良剤をあらかじめ配合してあることがほとんどです。

なので、一番はじめに付属のミックス粉で焼くと、誰もが成功しやすいです。

その理由が「パンをふわふわに焼くために最適化された、非常に強い粉」だからです。

もしあなたが「とにかく、ふわふわで背の高いパンが焼きたい!」と願うなら、一度、製菓材料店やインターネット通販などで販売されてる「最強力粉」を試してみてください。

- スーパーキング(日清製粉)

- ゴールデンヨット(日本製粉)

- 春よ恋(国産小麦)

スーパーで買う強力粉より少し値段は張りますし、水分の量を調整する必要があります。

何度も失敗して確かめれば、きっとあなた好みのパンになるはずです。

油脂は「後入れ」でグルテンの成長を助ける

バターやショートニングなどの「油脂」はパンにしっとりとした食感と豊かな風味を与えてくれる重要な材料です。

最高のふわふわ食感を目指すには、この油脂を「いつ入れるか」というタイミングが重要になります。

一番の理想は、油脂は最初から他の材料と一緒に入れるのではなく、こね始めてから3~5分後に投入する「後入れ」です。

後入れのお陰で、パンの骨格であるグルテンの成長を最大限に助けることができます。

パン生地をこねる最初の段階では、強力粉に水と力が加わると、強い網目構造である「グルテン」を形成します。

ゴム風船のようなもので、発酵のときに出る炭酸ガスやアルコールを閉じ込めます。

その炭酸ガスはパンの膨らみを助け、アルコールはパンの香りのもとになります。

ところが、バターなどの油脂は、グルテンの形成を阻止する性質を持っています。

はじめに入れてしまうと、グルテンが形成されにくくなってしまうのです。

その結果、膨らまないパンができてしまいます。

そのための「後入れ」です。

まず油脂を入れずにこね始め、水と粉だけでグルテンの骨格がある程度できあがったところに油脂を加えます。

すると、油脂はグルテンの形成を邪魔することなく、むしろ生地全体にいきわたり、グルテン膜をより滑らかに、より伸びやすくしてくれる潤滑油のような役割を果たします。

これにより、グルテンはちぎれることなく、さらに大きく膨らむことができるのです。

「後入れ」は決して難しいテクニックではありません。

お使いのホームベーカリーに専用の機能がなくても、手動で簡単に行うことができます。

- 油脂以外の材料をすべてパンケースにセットし、パン作りコースをスタート

- こねが始まってから3分~5分後、生地がひとまとまりになったタイミングで、一度フタを開ける

- あらかじめ常温に戻して柔らかくしておいたバター(または油脂)を、生地の上に加える

- フタを閉め、あとはホームベーカリーに最後までお任せ

ポイントとしては、バターは冷たくて硬い塊のままだと生地に混ざりにくいため、必ず事前に常温に戻しておくことです。

「温度管理」、「粉選び」、そして「油脂の後入れ」。

この3つが、ふわふわパンを焼くための三種の神器だとわたしは思っています。

特にこの後入れは、少しマニアックなテクニックに聞こえるかもしれませんが、効果は絶大です。

アレンジ無限大!手作りパンの魅力

ここまで様々なコツをご紹介してきましたが、ホームベーカリーの最大の魅力は、なんといっても「アレンジが無限大」であることです。

基本の食パンが焼けるようになれば、そこはもう新しい世界の入り口です。

その日の気分や食事に合わせて、様々なパンを手軽に作れるようになります。

- 具材を加えて

レーズンやクルミ、チョコチップを加えれば、美味しいおやつパンに。チーズやベーコン、コーンを入れれば、朝食にぴったりの惣菜パンが作れます。 - 生地を変えて

強力粉の一部を全粒粉やライ麦粉にすれば、香ばしくて食物繊維豊富な健康パンに。抹茶やココアを混ぜ込めば、美しいマーブルパンも焼けます。 - 生地作りだけを任せる

ピザ生地やうどん、パスタの生地作りをホームベーカリーに任せることも可能です。こねる手間が省けるので、手料理の幅がぐっと広がります。

「次はどんなパンを焼こうかな?」と考える時間も、ホームベーカリーがある暮らしの楽しみの一つ。

家族の「これが食べたい!」というリクエストに応えられるのも、手作りならではの喜びです。

購入を迷っているなら、ぜひこの「作る楽しみ」も想像してみてください。

まとめ:ホームベーカリーは美味しくない・・・は誤解

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。

「ホームベーカリーで焼いたパンは、本当に美味しいの?」という購入前の不安は、少しでも解消されたでしょうか。

この記事でお伝えしてきたように、ホームベーカリーのパンが美味しくないと言われるのには、パン作りのほんの少しの誤解や、知らなかっただけの「コツ」が関係していることがほとんどです。

温度管理の重要性、パンの骨格を作る粉の選び方、そして材料を入れるタイミング。

これらのポイントは、決して難しい専門知識ではありません。

むしろ、あなたの「相棒」となるホームベーカリーの性能を最大限に引き出し、添加物のない、焼きたてのパンの本当の美味しさを味わうための、楽しい「秘密のレシピ」のようなものです。

「ホームベーカリーは美味しくない」のではなく、「知れば、これ以上なく美味しいパンが焼ける」。

それが、この記事でお伝えしたかった結論です。

最後に、あなたが最高のパン作りをスタートできるよう、大切なポイントをもう一度確認しておきましょう。

- ホームベーカリーが美味しくないと言われるのには明確な理由がある

- 味気ないと感じるのは基本レシピがシンプルだからで調整が可能

- パサつく原因は焼き上がり後の放置で、すぐ取り出せば防げる

- 買って後悔しないためには機械の特性を事前に知っておくことが大切

- 膨らまない原因はイーストの状態で、鮮度と温度管理が鍵

- 生地がドロドロになるのは水分と粉のバランスで調整できる

- 美味しさは材料を入れる順番という一手間で大きく変わる

- 牛乳なしでもスキムミルクで美味しく作れる

- 卵をいれるとお店のようなリッチなパンに仕上がる

- ふわふわ食感はグルテンの多い強力粉を選ぶことで実現できる

- コツさえ掴めば失敗は怖くない

- 基本をマスターすればアレンジは無限大に広がる

- 焼きたての香りや味は手作りでしか味わえない特別な体験

- ホームベーカリーはパン作りをサポートしてくれる優秀な相棒になる

- 正しい知識を持てば「美味しくない」という不安は解消できる

【安全に関するご注意】

ホームベーカリーは高温になる調理家電です。やけどの危険があるため、特に小さなお子様がいるご家庭では、手の届かない場所に設置するなどの配慮が必要です。また、取扱説明書に記載された禁止事項や注意点を必ず守り、安全にご使用ください。ご不明な点や不具合がある場合は、ご自身で判断せず、必ず製造元のサポートセンターにお問い合わせください。