「レシピ通りに作ったはずなのに、なぜ?」

ホームベーカリーのフタを開けた瞬間、生地がドロドロの液体状になっていて愕然・・・と、途方に暮れた経験はありませんか?

わたしも、何度かこの「ドロドロ生地」に泣かされました。

膨らむ、膨らまない、それ以前の問題です。

生地がゆるいとか、べちゃべちゃでまとまらない原因は、水分が多いせいだけではないかもしれません。

強力粉の吸水率が低いことや、こね不足、塩などの材料の入れ忘れも関係します。

また、生地温度が高いことで起こる過発酵や、グルテンを分解する酵素の働きも、パン生地がベタベタのまま発酵して膨らまない理由になります。

この記事では、生地がドロドロにならないための具体的な対処法を、初心者の方でもわかりやすいように、一つずつ丁寧に解説していきます。

最後まで読んでいただければ、ドロドロの生地もきっと変わります。

一緒に、おいしいパンを焼く喜びを味わいましょう。

- パン生地がドロドロになる主な原因

- 材料の選び方や計量の重要性

- 生地温度や発酵管理の基本

- 失敗してしまった生地の具体的なリメイク術

ホームベーカリーで生地がドロドロになる原因【材料と工程】

- 生地がゆるい、べちゃべちゃでまとまらない原因

- 水分が多いと膨らまない?

- 生地の温度が高すぎる

- 塩などの材料の入れ忘れに注意

- こね不足でグルテンができていない

- グルテンを分解する酵素のせい?

生地がゆるい、べちゃべちゃでまとまらない原因

「レシピ通りに材料を入れたのに、なぜか生地がゆるくて、べちゃべちゃでまとまらない…」

このドロドロ問題の原因は、次の5つが考えられます。

- 水分が多いと膨らまない?

- 生地の温度が高すぎるのが一番の原因

- 塩などの材料の入れ忘れに注意

- こね不足でグルテンができていない

- グルテンを分解する酵素のせい?

水分が多いと膨らまない?

パン生地がドロドロになる最も直接的な原因は、やはり「水分量が多すぎること」です。

パン生地は、強力粉に含まれるグルテンが水分を吸って網目状の骨格を作ることで、形を保ちます。

しかし、水分が多すぎると、グルテンの骨格が弱くなり、生地がダレてべちゃべちゃになってしまうのです。

水分が多くなってしまうのには、大きく分けて2つの理由があります。

- 強力粉の種類

- 単なる計測ミス

強力粉の吸水率が低いのかもしれない

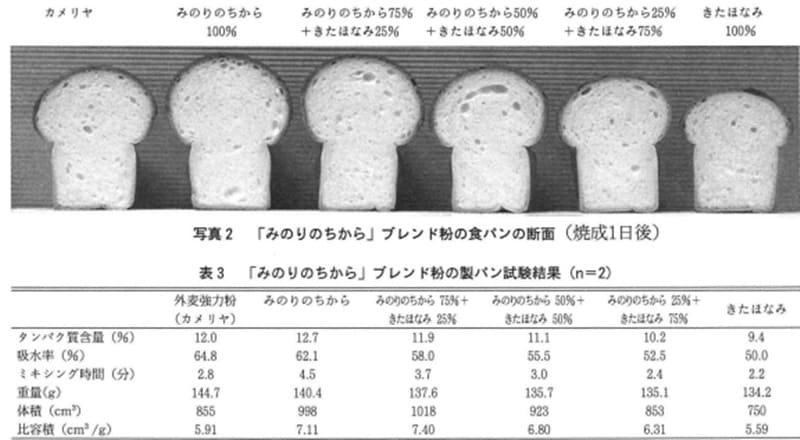

実は、小麦粉は種類によって、吸水率が違います。

その違いは、タンパク質の量です。タンパク質が多いほど、吸水率は高いんです。

実は、小麦粉は種類によってタンパク質の量が違います。

スーパーで売られてる一般的な強力粉のタンパク質含有量を調べてみました。

| ブランド | タンパク質量(100g中) |

|---|---|

| スーパーカメリヤ | 11.5g |

| 春よ恋 | 11.2g |

| キタノカオリ | 12.5g |

| リスドォル | 10.7g |

(年度や製品によって違います)

例えれば、タンパク質量が多い小麦粉は大きなスポンジで、少ない小麦粉は小さなスポンジみたいなものです。

同じ量の水を入れても、大きなスポンジは吸収できますが、小さなスポンジは吸収できないので、ビチャビチャになってしまうということです。

水分が多すぎる生地は、発酵で生まれたガスを保持することができません。

そのため、うまく膨らまない、あるいは一度膨らんでも焼いている途中でしぼんでしまい、ずっしりと重いパンになってしまいます。

なので厳密に言えば、小麦粉に含まれるタンパク質量を考慮して、水分の量も調整することが大事です。

正確な計量ができているか確認

もう一つの原因は、計りまちがいです。

パン作りは、お料理というよりも科学実験に近いです。

特に、生地の骨格を作ったり、発酵をコントロールしたりする材料の、ほんの少しの誤差が、最終的な出来上がりに大きな影響を与えます。

ドロドロの生地になってしまう原因として、水分や小麦粉、塩、バター、ドライイーストなどの計量ミスが考えられます。

塩とかドライイーストは、0.1g違ってるだけで、結果が変わってきます。

だいたいの勘でつくれるほど、パンはかんたんなものではないです。

パン作りを成功させるためには、0.1g単位で計れるデジタルスケール(はかり)がかならず必要になります。

計量カップやスプーンでの計量は、粉の詰め方などで誤差が出やすく、失敗の元です。

「だいたい」ではなく「きっちり」計ることが、ドロドロ生地を卒業するための第一歩です。

生地の温度が高すぎる

水分量や材料に問題がないはずなのに、なぜか生地がドロドロになる…

その場合、最も疑うべき原因は「生地の温度が高すぎること」です。

ホームベーカリーは、密閉された空間でモーターを長時間回します。

そのため、特に気温が高い夏場は、「室温」+「こねる時の摩擦熱」+「モーターの熱」という熱の三重苦で、生地の温度が想像以上に上がってしまうのです。

パン作りの理想の生地温度は28℃前後ですが、夏場は30℃を軽く超えてしまうことも珍しくありません。

そこで、なぜ生地温度が高すぎると、ドロドロになってしまうのでしょうか?

それには、主に2つの理由が同時に起こっているからです。

- 過発酵

- グルテンがダレる

- バターが溶ける

理由1:イーストが暴走して「過発酵」になるから

イーストは、快適な温度(25℃〜30℃)では安定して炭酸ガスを発生させますが、温度が高すぎると炭酸ガスとアルコールを大量に出してしまいます。

これを「過発酵」と言います。

過発酵になると、生地の中では2つの悪いことが起こります。

- 発生しすぎたガスが、パンの骨格であるグルテンの膜(風船)を限界以上に膨らませ、破ってしまいます。骨格が壊れるため、生地はハリを失い、ゆるんでしまいます。

- 発生しすぎたアルコールが、グルテンの性質を変化させ、弾力を奪ってしまいます。

この結果、生地は弾力を失い、ダレた状態になってしまうのです。

理由2:バターなどの油脂が溶けてしまうから

レシピに含まれるバターなどの油脂も、温度が大きく影響します。

パン作りでは、バターは固形のまま加えますが、これはバターの持つ「可塑性(かそせい)」という性質を活かすためです。

しかし、生地温度が高くなりすぎると、バターは完全に溶けて液体の油になってしまいます。

液状の油は、グルテンの膜をコーティングして、グルテン同士が繋がるのを邪魔してしまいます。

その結果、生地はまとまりを失い、油っぽくベタベタとした、ドロドロの状態に拍車をかけてしまうのです。

わたしも最初は「パンは温かいところで発酵させるものだから、生地温度は高いほうが良いのでは?」と大きな勘違いをしていました。

実は、高すぎる温度は「過発酵」「油脂の液状化」という2つの敵を一度に呼び寄せてしまう、一番の原因だったんです。

塩などの材料の入れ忘れに注意

正確な計量は非常に重要ですが、中でも特に「塩の入れ忘れ」は、生地がドロドロになる直接的な原因になります。

パン作りにおける塩の役割は、味付けだけではありません。

塩には、水分と結びついたグルテンの網目構造を、キュッと引き締めて強化する働きがあります。

この「引き締め効果」があるおかげで、パン生地は適度な弾力とコシを持ち、べたつかずにまとまることができるのです。

もし塩を入れ忘れてしまうと、グルテンの骨格がいつまで経ってもゆるいまま。

いくらこねても締まりがなく、べちゃべちゃと手に付く、扱いにくい生地になってしまいます。

こね不足でグルテンができていない

パン生地は、こね始めは誰がやってもべたつきます。

これは、まだグルテンの骨格ができておらず、水分が生地の中で行き場を失っている状態だからです。

しかし、適切にこね続けることでグルテンが発達し、生地は次第にまとまり、弾力が出てきます。

もし、ある程度時間が経っても生地がべたべたなままであれば、それは「こね不足」が原因かもしれません。

ホームベーカリーは自動でこねてくれるのでとても便利ですが、手捏ねよりもグルテンの形成が不十分な機種が多いです。

弱いグルテン膜では、生地の水分をうまく抱え込むことができず、結果として表面がいつまでもべたついた状態になってしまいます。

グルテンを分解する酵素のせい?

これは少し上級者向けの話かもしれませんが、もしあなたがレシピをアレンジして、ある特定の材料を入れた時にだけ生地がドロドロになる場合、それは「酵素」の仕業かもしれません。

生のパイナップルやキウイ、はちみつ、アガベシロップといった一部の食材には、タンパク質を分解する「酵素」が含まれています。

パン生地の骨格であるグルテンもタンパク質の一種。

そのため、これらの酵素がグルテンを分解してしまい、生地のコシを失わせ、ドロドロにしてしまうことがあるのです。

酵素を含む可能性のある主な材料

- 生のパイナップル、パパイヤ、キウイ、メロン、いちじくなど

- はちみつ、アガベシロップなど(特に非加熱のもの)

もし、これらの材料を使いたい場合は、一度加熱して酵素の働きを失活させてから加えるか、使用量を減らすといった工夫が必要になります。

ホームベーカリーで生地がドロドロになる原因【温度と対策】

- 失敗しないための工夫

- 捏ね上げ温度は28℃を目指そう

- パン生地がベタベタのまま発酵すると?

- ドロドロになってしまった時の対処法

- 失敗した生地のリメイク術

- まとめ:ホームベーカリーで生地がドロドロになる原因

失敗しないための工夫

ドロドロ生地にさせないためには、これまでの原因を踏まえた上で、あらかじめ失敗を防ぐ工夫をすることが何よりも大切です。

わたしが実践している、特に効果的な工夫を3つご紹介します。

1. レシピの「粉」と量を忠実に守る

パン作り初心者の方ほど、まずは「使用する強力粉の銘柄まで指定されているレシピ」を選ぶことを強くおすすめします。

粉の種類による吸水率の違いが、失敗の最大の原因だからです。

また、レシピに書かれてる量を0.1gまでしっかりと計り、順番通りにホームベーカリーにいれることです。

繰り返しになりますが、パン作りは実験に近いので、成分、量、入れ方をしっかり守ることで、おいしいパンを焼けます。

ちょっとでも我流でやってしまうと、うまくいかない事が多いです。

2. 生地温度を意識する習慣をつける

夏は材料を冷やし、冬はぬるま湯を使う。

ただこれだけを習慣にするだけで、生地の状態は驚くほど安定します。

ドライイーストも生きているイースト菌です。

イースト菌にとって快適な環境をつくってあげないと、適正に活動してくれません。

成功と失敗を繰り返しながらパンを焼いてると、そのことが身にしみてわかってくると思います。

3. 生地の状態を目で見て、手で触る

ホームベーカリー任せにせず、こねの途中で一度フタを開けて、生地の固さをチェックする癖をつけましょう。

「耳たぶくらいの固さ」が理想です。

もし明らかにゆるい場合は、その段階で強力粉を少し足すなど、早めの対処が可能です。

一番初めからホームベーカリー任せにするのではなく、フタを開けながらそれぞれの工程をみて、どうすればパンになるのか、しっかりと観察するのが大事です。

捏ね上げ温度は28℃を目指そう

パン作りにおいて、一つの理想とされる指標に「捏ね上げ温度」があります。

これは、こね終わった直後の生地の中心温度のことで、一般的に25℃〜28℃くらいが理想とされています。

この温度帯が、グルテンの状態が最も良く、その後の発酵もスムーズに進むベストな状態なのです。

この温度を目指して、私たちが材料の温度をコントロールしてあげることが、ドロドロ生地を防ぐための非常に有効な対策になります。

捏ね上げ温度を28℃に近づける工夫

- 夏場 仕込み水は氷水、強力粉やバターも冷蔵庫で冷やす

- 冬場 仕込み水は人肌程度のぬるま湯

- 年中 こねている途中でフタを開けて熱を逃がす

少し面倒に感じるかもしれませんが、生地の温度を意識するだけで、パン作りの成功率は劇的に上がります。

料理用の温度計が一本あると、とても便利です。

パン生地がベタベタのまま発酵すると?

「こねの段階で少しべたついてるけど、発酵させればまとまるかな?」

そう期待してしまう気持ち、よく分かります。

しかし、残念ながら、べたべたの生地をそのまま発酵させても、状態が良くなることはほとんどありません。

むしろ、べたつきの原因が水分過多やグルテン不足にある場合、発酵が進むにつれて生地はさらに緩く、だらしなくなっていきます。

弱いグルテンの骨格では、発酵で生まれたガスを支えきれず、結果として膨らみのない、ずっしりとしたパンになってしまうのです。

こねの段階で「いつもより明らかにゆるいな」と感じたら、発酵に進む前に、次のセクションで紹介する対処法を試すことが重要です。

早期発見、早期対処が、失敗を最小限に食い止めるコツです。

ドロドロになってしまった時の対処法

「もうすでに生地がドロドロ…でも、捨てるのはもったいない!」

そんな時のための、応急処置的な対処法をご紹介します。

ただし、これはあくまで最終手段であり、必ず成功するわけではないことをご理解ください。

その方法は、「強力粉を少しずつ追加して、こね直す」ことです。

- ホームベーカリーのフタを開け、小さじ1杯の強力粉を、生地の周りに振り入れる

- フタを閉めて、数分間こねの様子を見る

- まだドロドロの状態であれば、再度フタを開けて小さじ1杯の強力粉を追加

- 生地がパンケースの壁から離れ、なんとか一つの塊になるまで、この作業を繰り返す

粉を一度に大量に入れると、混ざりきらずにダマになります。

少しずつ加えるのがコツです。

この方法で、ある程度は生地の状態を回復させることができます。

ただし、本来のレシピの配合バランスは崩れてしまいます。

焼き上がりの食感や味は変わるかもしれません。

失敗した生地のリメイク術

対処法を試しても、どうしてもパンになりそうにない…

そんなドロドロの生地でも、諦めて捨ててしまうのはまだ早いです!

発想を変えれば、美味しい一品に生まれ変わらせることができます。

私も、失敗した生地をフライパンで焼いてみたら、もちもちして意外と美味しい「パンケーキ風」になったことがあります。

無駄にしない、という気持ちが、新しいレシピを生むこともあるんですよね。

ドロドロ生地のおすすめリメイク法

- フライパンで焼く

油を薄くひいたフライパンで、ホットケーキのように両面を焼きます。チーズやハムを混ぜ込めば、お食事系のパンケーキになります - フォカッチャ風に

オーブンの天板にクッキングシートを敷き、ドロドロの生地を流し入れます。表面にオリーブオイルと岩塩、ローズマリーなどを振り、高温で焼き上げれば、もちもちのフォカッチャ風になる? - ピザ生地に

もうホームベーカリーで焼くのは諦めて、粉を足して手捏ねのピザ生地にします - パン粉に

なんとかして「焼き」まで持っていって、できたパンをすってパン粉にします

せっかくの材料です。

最後まで美味しくいただく工夫をすることで、失敗した時の罪悪感も少し軽くなりますよ。

まとめ:ホームベーカリーで生地がドロドロになる原因

この記事では、ホームベーカリーの生地がドロドロになってしまう原因と、その対処法について、私の経験も踏まえながら詳しく解説してきました。

最後に、今回の内容をリストでまとめます。

- ドロドロ生地の主な原因は水分過多と生地温度の上昇

- 開封後のドライイーストは冷凍庫で保存し、新鮮なものを使う

- 強力粉は種類で吸水率が違うため、レシピで指定された銘柄を使うのが基本

- 夏場は冷水、冬はぬるま湯と、季節に合わせて仕込み水の温度を調整する

- 生地温度が高すぎると過発酵やグルテンの軟化を招く

- 理想の捏ね上げ温度は25℃から28℃である

- 塩の入れ忘れはグルテンが引き締まらず、生地がゆるむ直接的な原因となる

- 材料は0.1g単位で計れるデジタルスケールで正確に計量すること

- バターなどの油脂は、こね始めてから5分後に入れるとグルテン形成を妨げない

- こね不足が原因の場合、「追加こね」でグルテンを強化するのが有効

- 生の果物やはちみつに含まれる酵素はグルテンを分解することがある

- パン生地がゆるいと感じたら、発酵前に強力粉を少しずつ足して対処

- 失敗した生地は、フライパンで焼くなどリメイクして活用できる

- 成功の鍵は、ホームベーカリー任せにせず、途中で生地の状態を目と手で確認する

- レシピの粉の種類と量を忠実に守ることが、失敗を減らす一番の近道

ホームベーカリーを使用する際は、必ず取扱説明書をよく読み、記載された内容に従って安全にお使いください。指定外の材料や分量での使用は、故障や思わぬ事故の原因となる可能性があります。ご不明な点は、各メーカーのサポートセンターにお問い合わせください。(参照:国民生活センター)