ホームベーカリーには、材料を入れる順番があるって知ってますか?

機種ごとに決まってる順番を守らないと、ふっくら美味しいパンが焼けないかもしれません。

せっかく手作りパンに挑戦するなら、おいしいパンを焼きたいですよね。

この記事では、ホームベーカリーの基本的な材料の入れ方から、粉と水はどっちが先?という素朴な疑問、美味しい生地になる混ぜる順番の秘訣まで、丁寧に解説します。

ドライイーストの入れ方でよく聞く後入れとは何か、また、ドライイーストがいつ落ちるのか、自動投入の場合は何分後なのかも気になるところです。

塩やバターを入れるタイミングも、実はパンの出来上がりを大きく左右する重要なポイントなんです。

パナソニックやアイリスオーヤマ、シロカといった人気メーカーの機種による違いにも触れながら、あなたのパン作りがもっと楽しくなるヒントをお届けします。

- ホームベーカリーの基本的な材料の入れ方

- 材料ごとの最適な投入のタイミング

- 主要メーカーの機種による入れ方の違い

- パンが膨らまない原因と対策のヒント

基本的なホームベーカリー 入れる順番のコツ

- まずは基本的な材料の入れ方を知ろう

- 粉と水はどっちが先に入れるのが正解?

- ドライイーストはどこに?入れ方の基本

- ドライイーストは後入れ機能が便利

- 塩を入れる場所とタイミングは?

- バターを入れる場所とタイミングは?

- 美味しい生地になる混ぜる順番の秘密

- 入れる順番を間違えた?膨らまない原因は他かも

- タイマー予約時に順番が大切

まずは基本的な材料の入れ方を知ろう

ホームベーカリーで美味しいパンを焼くための第一歩は、材料を正しい順番で入れることです。

なぜなら、それぞれの材料が適切なタイミングで混ざり合うことで、生地の発酵がうまく進み、理想のパンに仕上がるからです。

多くのホームベーカリーでは、基本的な順番がある程度決まっています。

一般的には、液体類を先に、粉類を後から入れるのがセオリーです。

これは、粉が舞い上がりにくく、液体と粉が均一に混ざりやすくなるため。

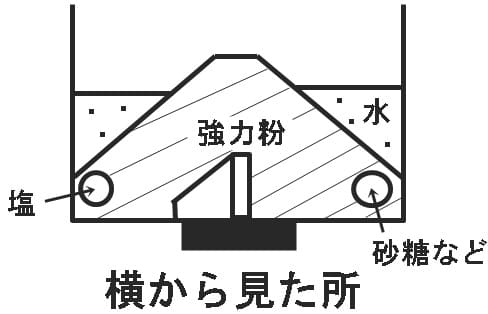

具体的には、水や牛乳などの水分、砂糖、塩を先に入れ、その上から強力粉などの粉類で「フタ」をするイメージです。

そして最後に、ドライイーストを所定の場所に入れるのが基本的な流れになります。

材料を入れる順番は、パンの骨格となるグルテンの形成や、イーストの働きに大きく影響します。最初は面倒に感じるかもしれませんが、この一手間が、ふっくらとした美味しいパンへの近道です。

ただし、これはあくまで一般的な例。

お使いの機種によって推奨される順番は異なる場合があるので、まずは取扱説明書を確認することが何よりも大切です。

説明書には、その機種で最も美味しく焼けるように計算された順番が書かれています。

粉と水はどっちが先に入れるのが正解?

「粉と水、どっちを先に入れるべき?」

これは、ホームベーカリー初心者が最初に抱く疑問の一つかもしれません。

結論から言うと、多くの機種では「水」を先に入れるのが定番です。

水を先にパンケースの底に入れることには、いくつかのメリットがあります。

一つは、後から入れる粉類と混ざりやすくなること。

羽根の周りに水分が先にあることで、粉がダマにならず、スムーズに混ざり始めます。

もし粉を先に入れてしまうと、ケースの隅に粉が固まって残ってしまい、焼き上がりにムラができる原因になることがあります。

また、水を最初に入れると計量がしやすいという利点もあります。

万が一、水を入れすぎてしまっても、粉を入れる前なので簡単に減らして調整できます。

これは地味ながらも、失敗を防ぐための重要なポイントです。

わたしもパン作りを始めた頃、「絶対この順番じゃないとダメ!」と思い込んでいましたが、実は機種によって考え方が違うんですよね。

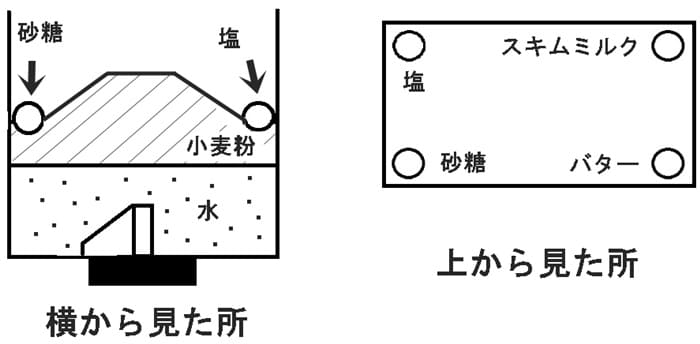

例えば、パナソニックの一部の機種では、粉類を山の形に入れて、その周りに水を入れるよう指示されています。

これは、粉が壁に飛び散るのを防ぎ、均一に混ぜるための工夫です。(参照:パナソニック公式サイト)

このように、どちらが先かという問いの答えは、お使いのホームベーカリーの設計思想によって変わるのです。

まずはご自身の機種の取扱説明書で、どちらを先に入れるのが推奨されているかを確認してみてください。

ドライイーストはどこに?入れ方の基本

パンをふっくら膨らませる主役、ドライイースト。

ドライイーストの入れ方には、特に注意が必要です。

ドライイーストは生き物(酵母菌)なので、その活動を邪魔しないように、適切な場所にセットしてあげる必要があります。

基本的な入れ方は、他の材料、特に「水」と「塩」に直接触れないように入れることです。

イーストが水に触れるとどうなる?

ドライイーストは、ぬるま湯と糖分(エサ)が揃うことで活動を開始します。

しかし、タイマー予約機能を使う場合など、こね始めるまでに時間があると、水に触れたイーストが活動を始めてしまい、肝心なこねのタイミングで発酵の力が弱まってしまう可能性があります。

そのため、すぐにスタートしない場合は、水に触れさせない工夫が求められます。

イーストが塩に触れるとどうなる?

塩には、菌の活動を抑える働きがあります。

イーストが直接、高濃度の塩に触れてしまうと、浸透圧でイースト内の水分が奪われ、菌が死滅してしまうことがあります。

こうなると、パンは全く膨らみません。

イーストの正しい入れ方

- 強力粉などの粉類をパンケースに入れる

- 粉の中央にくぼみを作る

- そのくぼみの中に、そっとドライイーストを入れる

このように、粉で壁を作ってあげることで、イーストを水や塩から守ることができます。

イースト自動投入機能がない機種では、この方法が基本となります。

ドライイーストは後入れ機能が便利

手動でドライイーストを入れる際の注意点について解説しましたが、最近のホームベーカリーには、この手間を解消してくれる「ドライイースト自動投入機能」を備えた機種が多くあります。

これは、本体のフタ部分などに設けられた専用のケースにドライイーストをセットしておくと、機械が最適なタイミングで自動的にパンケース内へ投入してくれるという、非常に便利な機能です。

この機能があれば、材料をセットする際に、イーストが水や塩に触れる心配をする必要が全くありません。

特に、以下のような場合に大きなメリットを発揮します。

- タイマー予約を頻繁に使う場合

朝、焼きたてのパンを食べたい時など、夜のうちに材料をセットしておくことが多いですよね。自動投入機能があれば、長時間イーストが水に触れる心配がないため、安心して予約機能を使えます。 - 初心者の方

「塩とイーストを離して…」といった細かいことを気にしなくて済むので、失敗のリスクがぐっと減ります。

この自動投入機能、本当に画期的だと思います。

私が初めてパナソニックのホームベーカリーを使った時、この機能のおかげでパン作りのハードルがすごく下がりました。

毎回安定して膨らむので、自信にも繋がります。

これからホームベーカリーの購入を検討している方は、この「ドライイースト自動投入機能」の有無を一つのチェックポイントにすることを強くおすすめします。

日々のパン作りが、より手軽で確実なものになります。

塩を入れる場所とタイミングは?

パン作りにおいて、塩は味を引き締めるだけでなく、生地作りにも重要な役割を担っています。

しかし、その入れ方には一つ、絶対に守るべきルールがあります。

それは、前述の通り、「ドライイーストと直接触れさせない」ということです。

塩には殺菌効果や浸透圧の作用があり、イースト菌の活動を弱めたり、死滅させてしまったりする力があるからです。

パンが膨らまない大きな原因の一つが、この「塩とイーストの接触」なのです。

イースト自動投入機能がない機種の場合、ドライイーストは粉の中央のくぼみに入れます。

その対角線上、つまりパンケースの隅の方に入れるのが最も安全です。

粉の山を挟んで、イーストから一番遠い位置に置いてあげるイメージです。

イースト自動投入機能がある機種の場合は、そこまで神経質になる必要はありません。

念のため粉類の上、イーストが投入されるであろう中央部から少し離れた場所に入れるとより安心です。

塩を入れるタイミングは、基本的には他の材料と同時で問題ありません。

ただし、こね始めてしまえば生地全体に混ざり、塩の濃度も薄まるので、イーストへの影響はほぼなくなります。

重要なのは、こねが始まる前の、材料が静止している状態で、両者が直接触れ合わないようにすることです。

バターを入れる場所とタイミングは?

バターはパンに豊かな風味とコクを与え、しっとりとした食感を生み出す大切な材料です。

このバターを入れるタイミングも、パンの仕上がりに影響を与えます。

バターを入れるタイミングには、主に2つの方法があります。

最初から他の材料と一緒に入れる

多くのホームベーカリーの付属レシピでは、この方法が推奨されています。

手間がかからず、全ての材料をセットしてスタートボタンを押すだけなので非常に手軽です。

初心者の方や、手軽さを重視する方にはこの方法がおすすめです。

バターは、塩などと同様に、パンケースの隅の方に入れておくと良いでしょう。

こね始めてから少し後で入れる

より本格的なパン作りで用いられるのが、この方法です。

バターなどの油脂は、パン生地の骨格となる「グルテン」の形成をわずかに阻害する性質があります。

そのため、最初に油脂を入れずに生地をこね始め、グルテンの膜がある程度できてからバターを投入することで、よりキメが細かく、よく伸びる理想的な生地を作ることができるのです。

多くのホームベーカリーには「具材投入ブザー」が付いています。

このブザーが鳴るタイミング(こね始めてから5分~10分後)で、あらかじめ室温に戻して柔らかくしておいたバターを加えるのが一般的です。

機種によっては「レーズン・ナッツ」コースなどを利用して、ブザーを鳴らすこともできます。

どちらの方法が良い、というわけではありません。

手軽さを取るか、より理想的な仕上がりを追求するかで選ぶと良いでしょう。

まずは付属のレシピ通りに最初から入れてみて、慣れてきたら後入れ法にチャレンジしてみるのも楽しいですよ。

ちなみに、バターは必ず固形の状態で入れるようにしましょう。

溶かしバターにしてしまうと、パンを柔らかくする「可塑性」という性質が失われ、ふっくら焼き上がらない原因になります。

冷蔵庫から出してから、ちょっとやわらかくした状態で大丈夫です。

美味しい生地になる混ぜる順番の秘密

これまで個別の材料について見てきましたが、ここで改めて「美味しい生地」を作るための混ぜる順番の秘密を整理してみましょう。

この順番は、それぞれの材料が持つ化学的な性質に基づいています。

美味しいパン生地の条件は、大きく分けて2つです。

- しなやかで強いグルテン膜が形成されていること

- イーストが元気に活動し、炭酸ガスを十分に発生させていること

この2つの条件を最大限に引き出すのが、正しい材料の投入順番なのです。

理想的な混ぜる順番はこちらです。

- 水+粉

まずは水と粉類が混ざり合い、パン生地の骨格となる「グルテン」が作られ始めます。 - 砂糖・塩が溶け込む

砂糖はイーストのエサになり、塩はグルテンを引き締めて生地を強くします。 - イーストが活動開始

水分とエサ(糖分)を得て、イーストが目を覚まし、発酵を始めます。 - バター(油脂)がなじむ

ある程度グルテンができた生地にバターが混ざることで、生地の伸展性が増し、キメの細かいパンになります。

ホームベーカリーは、これらの工程を自動で行ってくれます。

私たちがやるべきことは、機械がそれぞれの工程をスムーズに進められるように、適切な順番で材料をセットしてあげること。

つまり、イーストと塩を離したり、油脂後入れを試したりするのは、この理想的な流れをサポートするための工夫と言えます。

この「なぜこの順番なのか」という理由を少しでも理解しておくと、レシピの応用や失敗した時の原因究明に役立ちます。

入れる順番を間違えた?膨らまない原因は他かも

「レシピ通りに入れたはずなのに、パンがうまく膨らまない…」

そんな経験、ありませんか?

入れる順番はとても重要ですが、もし順番が完璧だったとしても、パンが膨らまない原因は他にもいくつか考えられます。

もし失敗してしまったら、入れる順番だけを疑うのではなく、以下の点もチェックしてみてください。

- ドライイーストは古いものを使っていませんか?

ドライイーストは開封後、徐々に発酵力が弱まっていきます。開封後は密閉して冷蔵庫で保存し、できるだけ早く使い切るのが理想です。 - 水の温度は適切でしたか?

イーストが最も活発に働くのは30℃前後のぬるま湯です。夏場は冷たい水を、冬場は少しぬるま湯を使うなど、室温に合わせて水の温度を調整すると、発酵が安定しやすくなります。 - 材料の計量は正確でしたか?

特に塩やイーストは、ほんの少しの量の違いが発酵に大きく影響します。0.1g単位で計れるデジタルスケールを使うことをおすすめします。 - 使っている粉の種類は?

国産小麦と外国産小麦では、水を吸う力(吸水率)が異なります。レシピで指定された粉と違うものを使う場合は、水分量を少し調整する必要があるかもしれません。

わたしも最初の頃、食パンミックスならうまくいくのに、自分で材料を計ると膨らまない、という失敗を繰り返しました。

原因は、古くなったドライイーストでした。

新しいものに替えた途端、見違えるように膨らんだんです。順番を疑う前に、材料の状態を見直すのも大切ですね。

入れる順番を間違えてしまった場合でも、すぐにスタートボタンを押したのであれば、こねが始まれば材料は混ざるので、そこまで大きな失敗にはならないことも多いです。

しかし、塩とイーストが長時間接触した状態で放置してしまった場合は、膨らまない可能性が高くなります。

失敗は成功のもと。原因を探って、次のパン作りに活かしましょう。

タイマー予約時に順番が大切

ホームベーカリーの最大の魅力の一つが「タイマー予約機能」です。

夜寝る前にセットしておけば、朝には焼きたてのパンの香りで目覚める…なんて、最高の贅沢ですよね。

この便利なタイマー予約機能を成功させるために、これまで以上に材料を入れる順番が重要になります。

なぜなら、スタートボタンを押すまでの数時間、材料はパンケースの中で静かに待機している状態だからです。

この待機時間中に、本来混ざるべきでないものが接触してしまうと、失敗の原因に直結します。

タイマー予約時の最重要注意点

- ドライイーストと水は絶対に接触させない

イーストが水に触れると、その時点から発酵が始まってしまいます。こねが始まる頃には発酵のピークを過ぎてしまい、膨らみのないパンになってしまいます。 - 塩とドライイーストも長時間接触させない

塩がイーストの活動を弱めてしまうため、これも膨らまない原因になります。

この2つの問題を一気に解決してくれるのが、パナソニック製品などに搭載されている「ドライイースト自動投入機能」です。

この機能があれば、イーストは別の場所にセットされるため、水や塩と触れる心配が一切ありません。

タイマー予約を頻繁に利用する予定の方は、この機能がある機種を選ぶと、失敗の確率を劇的に減らすことができます。

自動投入機能がない機種でタイマー予約をする場合は、これまで説明してきた基本の入れ方、「水→粉でフタ→粉の中央のくぼみにイースト」という手順を厳密に守ることが、成功へのカギとなります。

機種別!ホームベーカリー入れる順番の違い

- パナソニック製はイースト自動投入

- アイリスオーヤマの機種はどう?

- シロカのホームベーカリーの特徴

- 象印のホームベーカリーの特徴

- ツインバードのホームベーカリーの特徴

- レコルトのホームベーカリーの特徴

- ドライイーストはいつ落ちる?自動投入は何分後?

- 自動投入機能がない機種の工夫

- まとめ:最適なホームベーカリーの入れる順番とは

パナソニック製はイースト自動投入

ホームベーカリーの代名詞的存在とも言えるパナソニック。

その最大の特徴の一つが、ホームベーカリーSB-MDX4に搭載されている「ドライイースト自動投入機能」です。

前述の通り、この機能は、本体上部の専用容器にイーストをセットしておけば、最適なタイミングで自動的に生地に投入してくれるというもの。

これにより、タイマー予約時の失敗が格段に減り、季節や室温を問わず安定したパン作りが可能になります。

ここでは、基本の食パンを作る時の材料の入れ方を紹介します。

パナソニックSD-MDX4の材料の入れ方

- パンケースに強力粉、バター、砂糖、塩などを入れる

- 中央を高くして、粉の山を作る

- 粉の山の周りに、水を回し入れる。

- 本体のイースト容器にドライイーストをセットする。

- コースを選んでスタート。

(参照:パナソニック ホームベーカリー公式サイト)

塩、砂糖、バターなどの置き場所には、指定がありません。わたしは、四隅に置いてます

また、レーズンやナッツなどを入れるための「具材自動投入機能」もあります。

こちらも適切なタイミングで混ぜ込んでくれるため、具材が潰れすぎることなく綺麗に仕上がります。

もちろん、ご自身の手で入れられるように、ブザーだけを鳴らすことも可能です。

初心者から上級者まで、誰でも安定して美味しいパンが焼ける安心感が、パナソニック製品の大きな魅力と言えるでしょう。

アイリスオーヤマの機種はどう?

コストパフォーマンスの高さで人気のアイリスオーヤマからも、ホームベーカリーが販売されています。

アイリスオーヤマのホームベーカリーは、比較的手頃な価格帯でありながら、パン作りに必要な基本機能をしっかりと押さえているのが特徴です。

アイリスオーヤマのホームベーカリーIBM-020には、イースト自動投入機能は搭載されていません。

そのため、パナソニックとは異なり、昔ながらの基本的な入れ方を守る必要があります。

ここでは、基本の食パンを作る時の材料の入れ方を紹介します。

アイリスオーヤマIBM-020の材料の入れ方

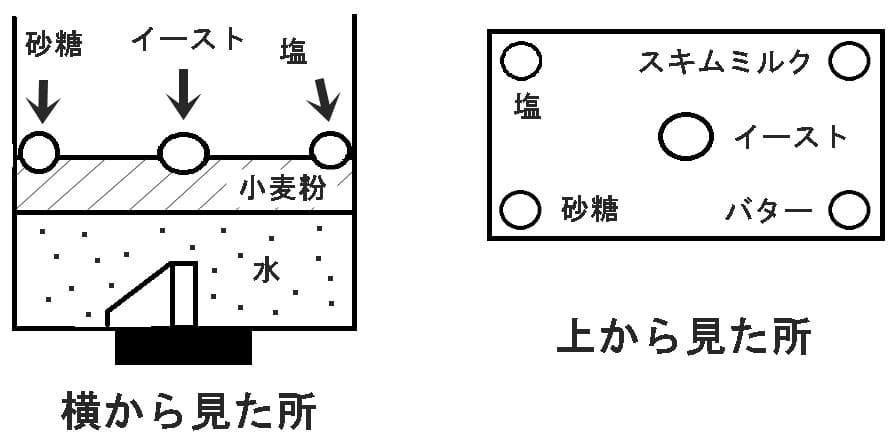

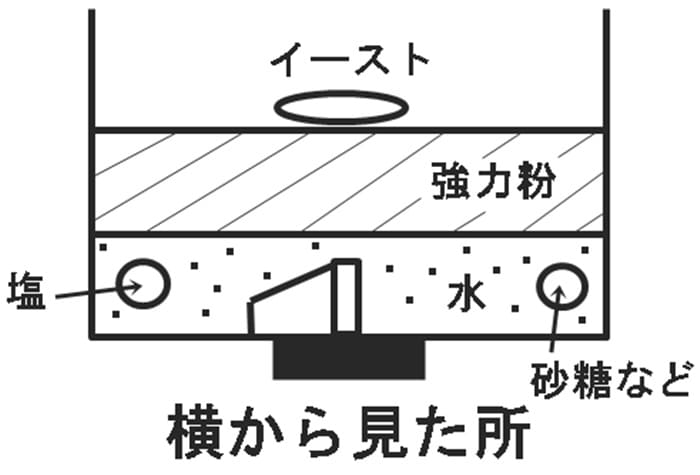

- パンケースに水を入れる。

- 強力粉をいれる

- 砂糖、スキムミルク、塩、バターを四隅に入れる。

- 粉の中央にくぼみを作り、ドライイーストを入れる。

- コースを選んでスタート。

(参照:アイリスオーヤマ公式サイト)

つまり、「水が先」で、「イーストは水と塩に触れないように粉の上」という、最もオーソドックスなスタイルです。

タイマー予約をする際も、このルールをしっかり守ることが重要になります。

シンプルながらも多彩なメニューを搭載しており、価格を抑えてホームベーカリーを始めたい方には魅力的な選択肢の一つです。

シロカのホームベーカリーの特徴

コンパクトでおしゃれなデザインが人気のシロカ(siroca)のホームベーカリー。

こちらも、比較的手に入れやすい価格帯で、多機能なモデルが多いのが特徴です。

シロカのホームベーカリーSB-2D151も、アイリスオーヤマと同様にイースト自動投入機能は搭載されていません。

そのため、材料の入れ方は基本的なセオリーに沿った形になります。

基本の食パンを作る時の材料の入れ方をです。

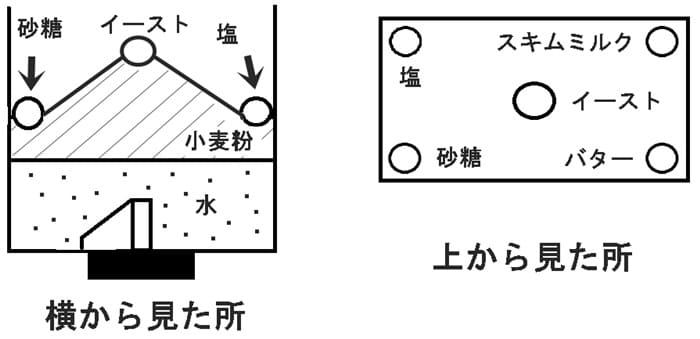

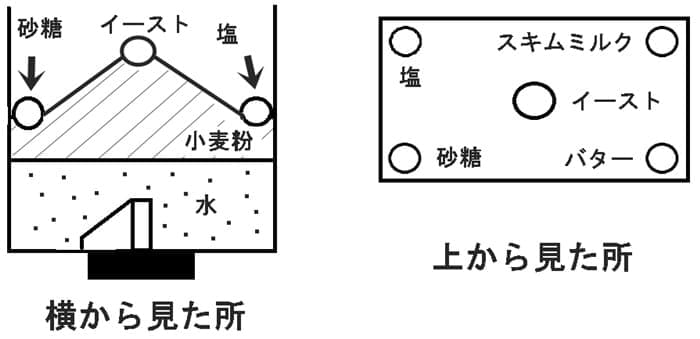

シロカSB-2D151の材料の入れ方

- パンケースに水を入れる。

- 強力粉を、中央を高く山状に入れる。

- 四隅に砂糖、スキムミルク、塩、バターを置く。

- 粉の山頂にくぼみを作り、ドライイーストを入れる。

- コースを選んでスタート。

(参照:シロカ公式サイト)

シロカの魅力は、パンだけでなく、蕎麦生地や餅、ジャム、ヨーグルトなど、一台で様々な調理が楽しめる多機能性にあります。

パン作りはもちろん、他の調理にも活用したいと考えている方にとって、コストパフォーマンスの高い一台と言えるでしょう。

材料を入れる基本さえ守れば、美味しいパンを焼くことができます。

象印のホームベーカリーの特徴

炊飯器やポットで有名な象印(ZOJIRUSHI)も、「パンくらぶ」というシリーズ名でホームベーカリーを展開しています。

象印のホームベーカリーは、長年の調理家電開発で培われた技術が活かされているのが特徴です。

材料の入れ方に関して、象印BB-ST10にはイースト自動投入機能があります。。

したがって、「水が先、イーストはイースト容器へ」というパナソニックと同じスタイルになります。

基本の食パンを作る時の材料の入れ方を紹介します。

象印BB-ST10の材料の入れ方

- イースト部にドライイースを入れる。

- パンケースに水などの液体を入れる。

- 強力粉を山状に入れる。

- 砂糖、塩、バター、スキムミルクを四隅に入れる。

- コースを選んでスタート。

(参照:象印公式サイト)

象印のホームベーカリーのユニークな点は、底面に2つのヒーターを搭載しているところです。

焼き加減を細かく調整できる「底面加熱ダブルヒーター」や、ミミまでふっくらと柔らかく焼き上げる「パン屋さんの窯焼き」を再現したコースなど、「焼き」に対するこだわりが強いことです。

焼き上がりの食感にこだわりたい方には注目のメーカーです。

ツインバードのホームベーカリーの特徴

新潟県燕三条に本社を置く家電メーカー、ツインバード(TWINBIRD)。

品質の高さと、ユーザーに寄り添ったユニークな機能で知られています。

ホームベーカリーもその例に漏れず、こだわりの機能が搭載されています。

ツインバードのBM-EF38も、イースト自動投入機能は搭載していません。

材料の入れ方は、他の機種と違って、水の中に砂糖や塩、バター、スキムミルクを入れてから、強力粉を入れます。

基本の食パンを作る時の材料の入れ方を紹介します。

ツインバードBM-EF38の材料の入れ方

- パンケースに水をいれる。

- 砂糖、塩、スキムミルク、バターの順番で入れる。

- 強力粉を入れる。

- ドライイーストを強力粉の上に振り入れる。

- コースを選んでスタート。

(参照:ツインバード公式サイト)

ツインバードの大きな特徴は、ブランパンや低糖質パンなど、健康を意識したパン作りに対応したモデルが多いことです。

また、こね、発酵、焼きの各工程を個別に設定できる独立モードが充実しています。

パン作りに慣れてきた方が、自分好みにカスタマイズしたい場合に非常に魅力的な選択肢となります。

レコルトのホームベーカリーの特徴

コンパクトでデザイン性の高いキッチン家電で人気のレコルト(récolte)。

そのホームベーカリーも、「Compact Bakery」の名前の通り、非常にコンパクトな設計が特徴です。

材料の入れ方ですが、こちらもイースト自動投入機能はありません。

水、粉、砂糖などをいれて、最後にイーストを置く基本的な入れ方です。

基本の食パンを作る時の材料の入れ方を紹介します。

レコルトRBK-1の材料の入れ方

- パンケースに水を入れる。

- 強力粉を、山状にして入れる。

- 砂糖、塩、バターなどを四隅に置く。

- 粉の山頂にくぼみを作り、ドライイーストを置く。

- コースを選んでスタート。

(参照:レコルト公式サイト)

A4サイズに収まるほどの設置面積で、キッチンスペースが限られている方や、一人暮らしの方でも気軽にパン作りを始められるのが最大の魅力です。

デザイン性を重視する方にもおすすめです。

ドライイーストはいつ落ちる?自動投入は何分後?

ドライイースト自動投入機能付きの機種(主にパナソニック製)を使っていると、「一体いつ、イーストは投入されているんだろう?」と気になったことはありませんか。

このタイミングは、選択したコースや室温によっても微妙に変わりますが、一般的には「ねり」工程が始まってから数分後です。

具体的には、水や粉、砂糖などの材料がある程度混ざり合い、生地がひとまとまりになってきたタイミングで投入されるようにプログラムされています。

| タイミング | 目的 |

|---|---|

| ねり工程の序盤 | 最初に全ての材料を混ぜ合わせることで、生地全体の温度を均一にします。 |

| 生地がまとまった頃(開始後5〜10分程度) | このタイミングでイーストが投入されます。これにより、イーストが直接高濃度の塩や冷たい水に触れるのを避け、最適な環境で発酵をスタートさせることができます。 |

| ねり工程の中盤〜後半 | 具材(レーズンなど)が投入されます。生地がある程度できてから混ぜることで、具材が砕けすぎるのを防ぎます。 |

「カチャッ」という音がしたら、それがイーストが投入された合図です。

この絶妙なタイミングを機械が自動で判断してくれるので、わたしたちはセットするだけで、安定して美味しいパンを焼くことができるのです。

自動投入機能がない機種の工夫

ドライイーストや具材などの自動投入機能がない機種でも、少し工夫をすれば、失敗のリスクを減らし、より美味しいパンを焼くことが可能です。

ここでは、手動でできる工夫をいくつかご紹介します。

ドライイーストを後入れで

ドライイーストをはじめに入れるのではなくて、ある程度こねてからいれるのも有りです。

その場合は、こね始めてから10分~15分後くらいに、蓋をあけて直接入れれば大丈夫です。

これで、よりフワッとしたパンができるはずです。

ただし、入れ忘れにはご注意です。

「後塩法」を試してみる

後塩法は、塩を最初に入れず、生地がある程度こねられてから投入する方法です。

塩にはグルテンを引き締める効果がありますが、最初から入れると生地が少し硬くなり、こねるのに時間がかかる場合があります。

塩を後から加えることで、より短時間でしなやかな生地を作ることができます。

こね始めて5分後くらいに加えるのがおすすめです。

ただし、生地の中の塩が均一になるように、よく混ぜる必要があります。

塩が偏っていると、焼き色や硬さがアンバランスになってしまいます。

「油脂後入れ法」を試してみる

生地の骨格がしっかりしてからバターを加えることで、パンのボリュームが出やすくなります。

こちらもこね始めてから、大体5分後くらいが目安になります。

どの後入れを試すにしても、理科の実験のように時間を測って、どのようなパンになったのかを記録しておくのが大事です。

味や食感もちょっとした違いかもしれませんが、そのちょっとしたことの積み重ねで、徐々においしいパンを焼くことができるようになります。

また、こうした一手間を加えることで、パン作りの奥深さをより感じることができます。

自分の手でパンを育てている実感が湧いてきます。

もちろん、一番大切なのは、基本の入れ方を徹底することです。

この基本を守った上で、さらなる美味しさを求めて色々な工夫にチャレンジしてみてください。

材料を入れる順番のよくある質問

- ホームベーカリーの材料はどんな順番で入れるの?

-

基本は「液体(例:水・牛乳)→粉類(強力粉など)→調味料(砂糖・塩・バター)→ドライイースト」の順番です。水を先に入れて粉でフタをし、粉の上にイーストを置くことで、塩や水に直接触れずに発酵力を保てます。

- 粉と水はどっちを先に入れるのが正解?

-

多くの機種では「水を先に入れる」のが基本です。水を先にすると粉が混ざりやすく、ダマになりにくいためです。ただし、パナソニックの一部機種では粉を先に入れて山を作り、その周囲に水を入れる方法を推奨しています。必ず取扱説明書を確認しましょう。

- ドライイーストはどこに入れる?

-

粉の中央にくぼみを作り、その中に入れるのが基本です。水や塩に直接触れないようにすることで、発酵力を守れます。自動投入機能付きの機種なら専用ケースに入れるだけでOKです。

- 塩やバターはいつ入れるの?

-

基本は最初に他の材料と一緒に入れて構いません。ただし、より理想的な仕上がりを目指すなら「塩やバターの後入れ法」も有効です。こね始めて5〜10分後に加えるとグルテンの形成がしやすくなり、ふっくらしたパンになります。

- タイマー予約を使うときに注意することは?

-

タイマーを使うときは「ドライイーストと水・塩を直接触れさせない」ことが最重要です。自動投入機能付きなら心配不要ですが、手動の場合は必ず粉の上にイーストを置くようにしましょう。

- メーカーごとに入れ方の違いはあるの?

-

はい。例えば、パナソニックや象印はイースト自動投入機能を搭載しています。一方、アイリスオーヤマやシロカは自動投入がないため、粉の中央にイーストを置く方法が基本です。ツインバードやレコルトも手動方式ですが、入れる順番の指示が少し異なります。必ず機種の説明書を確認してください。

まとめ:最適なホームベーカリーの入れる順番とは

この記事では、ホームベーカリーでパンを焼く際の材料を入れる順番について、基本的な考え方から機種ごとの違いまで詳しく解説してきました。

ホームベーカリーのパン作りは、少しの科学と、たくさんの楽しさでできています。

最初は難しく感じるかもしれませんが、何度か試すうちにきっとコツが掴めてくるはずです。

この記事が、あなたのパン作りライフをより豊かにする一助となれば幸いです。

最後に、今回の内容をまとめます。

- ホームベーカリーの材料は正しい順番で入れることが成功の鍵

- 多くの機種では液体を先に、粉類を後に入れるのが基本

- 粉と水はどちらが先か、という問いの答えは機種によって異なる

- まずは必ず手持ちの機種の取扱説明書を確認する

- ドライイーストは水と塩に直接触れさせないことが鉄則

- イースト自動投入機能がない機種では粉の中央のくぼみに入れる

- 塩はイーストから一番遠いパンケースの隅に入れる

- バターは最初に入れても、後から入れても良い

- より本格的な仕上がりを目指すならバターの後入れがおすすめ

- タイマー予約機能を使う際は特に材料の配置に注意が必要

- パナソニック製はイースト自動投入機能が大きな魅力

- アイリスオーヤマやシロカなどは基本的な入れ方を守る必要がある

- 自動投入機能はこね始めて数分後にイーストを投入してくれる

- 自動投入がなくても「後塩法」などの工夫で美味しく焼ける

- 膨らまない原因は順番だけでなく、材料の鮮度や温度も確認する

ホームベーカリーの使用にあたっては、必ず取扱説明書をよくお読みになり、記載されている注意事項を守ってください。また、この記事で紹介した方法は、あくまで私個人の経験に基づくものです。アレルギーに関する情報や正確な製品仕様については、必ず各メーカーの公式サイトや専門機関にご確認いただきますよう、お願いいたします。(参考:家電製品PLセンター)