ホームベーカリーで手軽に焼ける食パンは、毎日の楽しみの一つですよね。

ただ、牛乳の代わりに豆乳を使ってみたら、なぜかパンが膨らまない…という経験はありませんか。

人気のふわふわ豆乳パンレシピを試しても、仕上がりはなぜか固いまま。

無調整豆乳が良いのか、それとも調整豆乳のほうが良いのか?そんな声も耳にします。

この記事では、ホームベーカリーで豆乳パンが膨らまない理由とその対処法を、わたしの経験を交えながら詳しく解説します。

バターなしでも美味しく焼くコツや、はちみつを使ったアレンジ、シロカやパナソニックといった機種ごとのポイントもご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

- 豆乳パンが膨らまない主な原因

- 今日から試せる簡単な対処法の数々

- 失敗しにくい豆乳パンのレシピのヒント

- 主要メーカーの機種ごとの焼き方のコツ

ホームベーカリーで豆乳パンが膨らまない原因は?

- 膨らまない理由と対処法を知ろう

- 大豆サポニンとトリプシン阻害物質の影響

- その豆乳、無調整豆乳ではありませんか?

- ドライイーストや粉の鮮度は大丈夫?

- 砂糖の入れすぎ?計量を見直してみよう

- 水分量が足りていない可能性も

- 冬や夏は水温と室温の調整がカギ

膨らまない理由と対処法を知ろう

ホームベーカリーで豆乳パンが膨らまない時、多くの方は「自分の作り方が悪いのかな?」と思ってしまいすよね。

しかし、実際には、次のような理由が考えられます。

- 豆乳の成分

- 調整豆乳、無調整豆乳の差

- ドライイーストや粉の鮮度

- g単位の計量

- 水分量が足りていない

- 温度

主な原因は、大豆に由来するものが2つと、パン作り全体に関するものが4つあります。

まずは、大豆に由来する原因から見ていきます。

大豆サポニンとトリプシン阻害物質の影響

実は、豆乳には、イースト菌の働きを邪魔をする可能性がある成分が含まれています。

それは、「大豆サポニン」と「トリプシン阻害物質」です。

大豆サポニンは、大豆の苦味やえぐみの元となる成分です。

泡立ちやすい性質があり、この性質がイースト菌の活動を物理的に妨げることがあると言われています。

また、サポニン自体にもイーストの発酵を邪魔する作用が多少ですがあります。(参照:ダイズ由来サポニンの抽出方法の確立と抗菌効果の検証)

トリプシン阻害物質は、タンパク質の一種で、イーストが糖を分解するのを助ける酵素(トリプシン)の働きを弱めてしまう可能性があります。

つまり、イーストが糖を十分に分解できないので、ガスを発生させることができず、膨らまなくなってしまうということです。

ただし、トリプシン阻害物質は、加熱によって働きが弱まる性質があります。(参照:トリプシンインヒビター)

そのため、加熱殺菌されて作られてる豆乳には、それほど多くの成分は入ってないと考えられます。

なので、「豆乳は水や牛乳よりも少しだけ膨らみにくい」「仕方がない」と、心に留めておくと良いでしょう。

その豆乳、無調整豆乳ではありませんか?

なので調製豆乳と無調整豆乳の作り方でそれほど差はないのですが、含まれてる成分によって、多少膨らみ方が違ってきます。

無調整豆乳は、大豆と水だけで作られており、大豆本来の成分が豊富に含まれています。

一方、スーパーなどでよく見かける「調製豆乳」は、飲みやすくするために砂糖や油分、塩などが加えられています。

実はこの追加された糖分や油分が、パン生地の発酵を助け、しっとりとした食感を生み出す手助けをしてくれることがあります。

わたしも一度、無調整豆乳で失敗した後に調製豆乳に変えたら、見違えるようにふっくらと焼き上がった経験があります。

無調整豆乳と調製豆乳の簡単な違い

どちらが良い・悪いということではなく、パン作りの「向き・不向き」がある、と考えると分かりやすいです。

| 種類 | 特徴 | パン作りでの影響 |

|---|---|---|

| 無調整豆乳 | 原材料は大豆と水のみ | イーストの働きを阻害する成分の影響を受けやすく、膨らみにくい傾向がある |

| 調製豆乳 | 砂糖、塩、油分などが添加されている | 添加された糖分がイーストのエサになり、油分が生地の伸展性を助けるため、膨らみやすい |

無調整豆乳で作ったパンは、豆乳の味が感じられてコクが有る素朴な味わいになります。

調整豆乳で作ったパンは、味もまろやかで美味しいパンになりやすいです。(参照:市販豆乳の種類による食パンの食味)

とはいえ、味が劇的に違うのか?というとそういうわけでもなく、どちらかといえば・・・というくらいのものなので、区別する必要はないかもしれません。

調整豆乳を使ったほうが、若干膨らみやすいといえます。

ドライイーストや粉の鮮度は大丈夫?

豆乳パンが膨らまない原因を豆乳だけに求めがちですが、もっと基本的な部分、つまりドライイーストや強力粉の「鮮度」が原因であることも少なくありません。

これは豆乳パンに限らず、パン作り全体の基本とも言えるポイントです。

ドライイーストの使用期限

ドライイーストは生き物(菌)です。

開封して空気に触れた瞬間から、少しずつ活動する力が弱まっていきます。

特に、夏場の湿気が多いキッチンに常温で保存していると、あっという間に元気がなくなってしまうことも。

大袋で購入したイーストを長期間使っている場合は、一度見直してみる価値があります。

イーストが元気かどうかの簡単チェック法

ぬるま湯(30℃くらい)に少量の砂糖とドライイーストを溶かしてみてください。

10分ほどして、表面がぶくぶくと泡立ってくれば、そのイーストはまだ元気な証拠です。

もし反応が鈍いようであれば、新しいものに交換することをおすすめします。

強力粉の状態

また、強力粉も開封後は時間が経つにつれて品質が落ちていきます。

古い粉は吸水率が変わってきたり、グルテンを形成する力が弱まったりすることがあります。

パンが膨らむためには、このグルテンが風船のようにしっかり生地を支える必要があるため、粉の状態も非常に大切なのです。

わたしの場合、イーストは使い切りの個包装タイプを選ぶようにして、保存も冷凍庫に入れています。

少し割高に感じるかもしれませんが、毎回安定した膨らみが得られる安心感には代えがたいものがありますよ。

砂糖の入れすぎ?計量を見直してみよう

パン作りにおいて、砂糖は単に甘みを加えるだけでなく、イースト菌の大切な栄養源(エサ)としての役割を持っています。

砂糖があることでイーストは元気に発酵し、パンをふっくらと膨らませてくれるのです。

しかし、何事も「過ぎたるは猶及ばざるが如し」です。

砂糖が多すぎると、逆にイーストの働きを鈍らせてしまうことがあります。

これは「浸透圧」という現象が関係しています。

難しい言葉ですが、簡単に言うと、生地の中の糖分濃度が高くなりすぎると、イーストの中から水分が外に出てしまい、元気がなくなってしまうのです。

野菜に塩を振ると水分が出てしんなりしますよね。

あれと似たようなことが、イーストの体の中で起こっているとイメージすると分かりやすいかもしれません。

特に、甘い菓子パンのレシピを参考にしている場合や、良かれと思って砂糖を少し多めに入れてしまった場合に、この現象が起きやすくなります。

パン作りで成功するための第一歩は、レシピに書かれている材料を正確に計量することです。

計量スプーンやカップではなく、0.1g単位で計れるデジタルスケールを使うことを強くおすすめします。

正確な計量が、安定したパン作りへの一番の近道です。

水分量が足りていない可能性も

牛乳や水の代わりに豆乳を使う際、レシピの水分量をそのまま豆乳に置き換えている方が多いのではないでしょうか。

実は、ここに一つ落とし穴があります。豆乳は見た目こそ液体ですが、約10%程度の固形分(大豆の成分)が含まれています。

つまり、水180mlと豆乳180mlでは、パン生地が利用できる「純粋な水分」の量に差が出てしまうのです。

パン生地は、適切な水分がないとグルテンがうまく形成されず、硬くて伸びの悪い生地になってしまいます。

結果として、イーストがガスを発生させても、生地がそれをうまく保持できずに膨らみが悪くなるのです。

水分量を調整する簡単な考え方

もし水のレシピを豆乳に置き換えるのであれば、元の水分量より少しだけ多く豆乳を入れることを意識してみてください。

例えば、元のレシピで水が180g必要であれば、その1.1倍、つまり198g(約200ml)の豆乳を目安にする、という考え方があります。

これは牛乳を代用する際にも使われる方法です。

まずは、1割増で焼いてみて、だめだったら1.1割増で・・・とか試してみるのが大事です。

もちろん、使う粉の種類やその日の湿度によっても最適な水分量は変わるため、一概には言えません。

しかし、「豆乳を使うときは、少し水分が不足しがちになる」ということを知っておくだけで、生地の状態を見ながら調整する意識が生まれます。

冬や夏は水温と室温の調整がカギ

パン作りは、イーストという生き物と協力して行う作業です。

そのため、イーストが快適に過ごせる環境、特に「温度」の管理が非常に重要になります。

これは自動でやってくれる機種もありますが、最初の材料投入の段階で少し気遣ってあげるだけで、仕上がりが大きく変わることがあります。

夏の対策

夏場は室温が高く、水道水の温度も上がりがちです。ここにホームベーカリーがこねる時に発生する摩擦熱が加わると、生地の温度が上がりすぎてしまいます。

イーストは暑すぎると、発酵しすぎてしまい(過発酵)、生地の骨格が弱くなって焼き上がりがしぼんでしまったり、イースト臭が強いパンになったりします。

夏場にパンを作る際は、冷蔵庫で冷やした冷水(または豆乳)を使うのがおすすめです。

冬の対策

逆に冬場は、室温も水温も低いため、イーストの活動が鈍くなりがちです。

生地の温度がなかなか上がらず、発酵が十分に進まないまま焼き上げ工程に入ってしまい、結果としてずっしりと重い、膨らみの悪いパンになってしまいます。

冬場に作る際は、30℃程度のぬるま湯(または豆乳)を使うようにすると、イーストがスムーズに活動を始めてくれます。

このように、季節に合わせて最初の水温(豆乳の温度)を少しだけ調整してあげる。

この一手間が、一年を通して安定したパンを焼くための大切なコツになります。

ホームベーカリーで豆乳パンが膨らまない悩みを解決

- 失敗した膨らまないパンは食べられる?

- 調整豆乳でリベンジしてみよう

- 人気のふわふわ豆乳パンレシピを紹介

- はちみつを加えてしっとり感をアップ

- シロカの機種で焼くときのポイント

- パナソニックの機種で焼くときのポイント

- まとめ:ホームベーカリーで豆乳パンが膨らまない?

失敗した膨らまないパンは食べられる?

時間をかけて焼き上がりを楽しみにしていたのに、釜から出てきたのがずっしりと重く、膨らんでいないパンだったら、本当にがっかりしてしまいますよね。

「これはもう捨てるしかないのかな…」と思うかもしれませんが、少し待ってください。

膨らまなかったパンも美味しく食べることができます。

見た目は少し残念かもしれませんが、これも手作りの一つの経験です。

固めに仕上がったパンは、食べ方次第で新しい美味しさに変身します。

私も何度も失敗しましたが、そんな時は「これはこれで、どんな味がするんだろう?」と気持ちを切り替えて楽しむようにしています。これも手作りならではの醍醐味かもしれません。

膨らまなかったパンの美味しい活用法

- カリカリトースト

薄くスライスして、こんがりとトーストすると、ラスクのようなサクサク食感になります。バターやジャムを塗れば立派な朝食です。 - フレンチトースト

卵液が染み込みにくい固いパンは、実はフレンチトーストにぴったりです。じっくりと卵液を染み込ませて焼けば、もちもちとした食感の絶品スイーツになります。 - クルトン

サイコロ状にカットして、オリーブオイルと塩コショウで炒めれば、自家製クルトンの完成。サラダやスープのアクセントに最適です。

失敗は成功のもと。

なぜ膨らまなかったのかを考えながら、失敗作も美味しくいただくことで、次のパン作りへのモチベーションに繋がります。

人気のふわふわ豆乳パンレシピを紹介

ここでは、これまでのポイントを踏まえた、失敗しにくい「ふわふわ豆乳パン」の基本的な考え方をご紹介します。

特定のレシピというよりは、ご自身のホームベーカリーの基本レシピをアレンジする際のヒントとして活用してください。

ふわふわ豆乳パン(1斤分)アレンジのヒント

- 強力粉:250g

- 調製豆乳:190g~200g

- 砂糖:15g~20g

- 塩:3g~4g

- 油脂(ショートニングや米油など):15g

- ドライイースト:2.5g~3g

この配合を基本に、まずは一度焼いてみてください。

そして、焼き上がりの生地の状態を見て、次回は豆乳の量を5g増やしてみる、あるいは減らしてみる、といった微調整を加えていくことで、あなたにぴったりな味が見つかるはずです。

はちみつを加えてしっとり感をアップ

豆乳パンをさらに美味しく、しっとりさせるための隠し味として、わたしは「はちみつ」を加えることがあります。

砂糖の一部をはちみつに置き換えるだけで、焼き上がりの食感や風味に嬉しい変化が生まれます。

はちみつには、高い保水性があります。

これは、空気中の水分を抱え込んで逃しにくい性質のことです。

このおかげで、パン生地の水分が焼き上げ後も保たれ、翌日もしっとりとした食感が続きやすくなります。

また、はちみつ特有の酵素が生地をよりソフトにし、ほんのりとした優しい甘さと美しい焼き色がつくのも魅力です。

はちみつを使う時の注意点

砂糖大さじ1(約9g)を、はちみつ大さじ1(約21g)にそのまま置き換えると、糖分も水分も多くなりすぎてしまいます。

まずは、レシピの砂糖の量を小さじ1杯分(約3g)減らし、代わりにはちみつを小さじ1杯分(約7g)加えてみる、といった少量から試すのがおすすめです。

いつもの豆乳パンに少し変化を加えたい時、この「はちみつマジック」をぜひ試してみてください。

シロカの機種で焼くときのポイント

シロカのホームベーカリーは、シンプルで使いやすい機能と、コストパフォーマンスの高さで人気があります。

わたしも愛用している一人です。シ

ロカの機種で豆乳パンを焼く際に、私が個人的に気にしているポイントをいくつか共有します。

まず、シロカの多くの機種には「食パン」コースの他に、「早焼きパン」や「ソフトパン」などのコースが搭載されています。

豆乳パンを焼く際は、通常の「食パン」コースで問題ありませんが、もし生地が固めになりやすいと感じるなら、時間が少し長めに設定されている「ソフトパン」コースを試してみるのも一つの手です。

じっくりと発酵させることで、膨らみが改善されることがあります。

また、シロカの釜は比較的熱伝導が良いように感じます。

そのため、焼き色は「うすい」に設定しても、豆乳の糖分によって意外としっかりとした焼き色がつくことが多いです。

最初は「うすい」設定から試してみることをおすすめします。

何よりも大切なのは、前述の通り、水分量(豆乳の量)の調整と、季節に応じた水温管理です。

これはどのメーカーの機種にも共通することですが、シンプルな構造のシロカだからこそ、こうした基本を守ることが安定した焼き上がりにつながります。

詳しくは、お持ちの機種の取扱説明書を確認し、基本のレシピを参考に調整してみてください。(参照:シロカ公式サイト)

パナソニックの機種で焼くときのポイント

パナソニックのホームベーカリーは、高機能で安定した焼き上がりに定評があります。

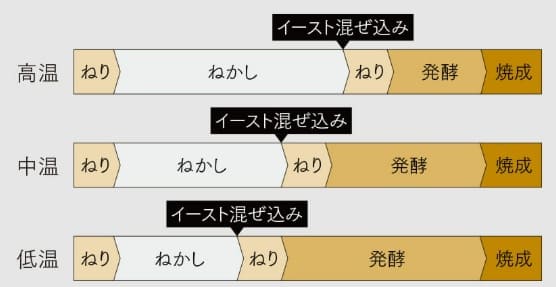

特に、室温や庫内温度を検知して発酵時間を自動で調整してくれる「Wセンシング」や、イーストを最適なタイミングで自動投入してくれる機能は、パン作りの成功率を大きく高めてくれます。

季節ごとのWセンシングの働き

Wセンシングとは、「室温センサー」と「庫内温度センサー」によって、季節や運転時の温度の変化を読み取ります。

それによって、イーストの混ぜ込みタイミングやねり、発酵のタイムスケジュールを調整してくれるすぐれものです。

言ってしまえば、まるで熟練のパン職人さんがそばにいて、気候に合わせて微調整してくれているようなものです。

私もこの機能のおかげで、季節の変わり目でも失敗することがほとんどなくなりました。

夏場の暑い日は、センサーが室温の高さを検知し、生地の温度が上がりすぎないように調整します。

これにより、生地がだれてしまったり、発酵しすぎて焼き上がりがしぼんでしまったりする「過発酵」のリスクを自動で防いでくれます。

冬場の寒い日は、逆に、生地が冷えすぎてイーストの活動が鈍くならないよう、しっかりと適切な温度まで上げてから発酵させてくれます。

そのため、冬場に起こりがちな「発酵不足」による膨らまない失敗が起こりにくくなります。

このように、Wセンシング機能が搭載されているパナソニックSD-MDX4であれば、豆乳パン作りでつまずきやすい温度管理の大部分をお任せできます。

これにより、私たちはより気軽に、一年を通して安定した美味しいパン作りに集中することができます。

この機能についてさらに詳しく知りたい場合は、公式サイトで確認することをおすすめします。(参照:パナソニック公式サイト ホームベーカリー)

イースト自動投入機能の活用

パナソニックの大きな特徴であるイーストの自動投入機能は、豆乳パン作りにおいても非常に有効です。

イーストが最初から塩や水分(豆乳)に触れないため、発酵が始まるタイミングが最適化され、安定した膨らみが得やすくなります。

予約タイマーで焼く場合でも、この機能のおかげで失敗のリスクがぐっと減ります。

もし、それでも膨らみが悪いと感じる場合は、やはり豆乳の量を5%~10%程度増やしてみることから試してみてください。

高機能な機種であっても、材料の特性による微調整は必要になることがあります。

最新の機種情報やレシピについては、公式サイトで確認することをおすすめします。(参照:パナソニック公式サイト)

よくある質問

- ホームベーカリーで豆乳パンが膨らまない原因は?

-

豆乳に含まれる大豆サポニンやトリプシン阻害物質がイーストの働きを妨げることがあります。また、無調整豆乳は成分が豊富な分、膨らみにくい傾向があります。さらに、ドライイーストや粉の鮮度不足、砂糖の入れすぎ、水分量の不足、温度管理の不適切さも原因になります。

- 無調整豆乳と調整豆乳ではどちらがパン作りに向いている?

-

無調整豆乳は大豆成分が多いため膨らみにくい傾向がありますが、素朴な味わいになります。調整豆乳は砂糖や油分が加えられており、発酵を助けてふっくら仕上がりやすいです。ふわふわのパンを目指すなら調整豆乳がおすすめです。

- 水分量はどう調整すればいい?

-

豆乳には固形分が含まれるため、水と同量をそのまま置き換えると水分不足になりがちです。目安としては、レシピの水分量より1割程度多めに豆乳を加えると膨らみやすくなります。生地の状態を見ながら微調整すると良いでしょう。

- 失敗して膨らまなかったパンは食べられる?

-

はい、食べられます。見た目は重たくても、薄く切ってトーストすればラスクのようになり、フレンチトーストやクルトンにも活用できます。失敗作もアレンジ次第で美味しく楽しめます。

- シロカやパナソニックで焼くときのポイントは?

-

シロカは「ソフトパン」コースを使うとじっくり発酵して膨らみやすくなります。焼き色は「うすい」から試すのがおすすめです。パナソニックは「Wセンシング」やイースト自動投入機能があるため、温度管理や発酵の失敗が減り安定して仕上がります。

まとめ:ホームベーカリーで豆乳パンが膨らまない悩みは解消できる

この記事では、ホームベーカリーで豆乳パンが膨らまない原因と、その具体的な対処法について、私の経験を元にお話ししてきました。

最後に、大切なポイントをリストで振り返ってみましょう。

- 豆乳パンが膨らまないのはあなたのせいではない

- 最初の挑戦は「調製豆乳」から始めると失敗しにくい

- 豆乳にはイーストの働きを妨げる成分が含まれることがある

- 水の代わりに豆乳を使う時は水分量が不足しがちになる

- レシピの水より5%から10%多めの豆乳を入れるのがコツ

- ドライイーストや強力粉の鮮度も膨らみに大きく影響する

- イーストは個包装タイプを選ぶと毎回安定しやすい

- 砂糖はイーストのエサだが多すぎると逆効果になる

- 材料は0.1g単位のデジタルスケールで正確に計量する

- 夏は冷たい豆乳、冬は少し温めた豆乳を使うと良い

- 失敗して固くなったパンもトーストやフレンチトーストで美味しく食べられる

- 砂糖の代わりに少量のはちみつを加えると翌日もしっとりする

- シロカの機種はソフトパンコースを試すのも一つの手

- パナソニックの機種はWセンシングで温度管理できる

- 原因を知り、一つずつ試せば必ず美味しい豆乳パンは焼ける

ホームベーカリーの使用にあたっては、必ず取扱説明書をよくお読みになり、記載されている注意事項を守ってください。また、この記事で紹介した方法は、あくまで私個人の経験に基づくものです。アレルギーに関する情報や正確な製品仕様については、必ず各メーカーの公式サイトや専門機関にご確認いただきますよう、お願いいたします。(参考:家電製品PLセンター)